La revue de web de Kat

Publié par Raphaël Llorca le 10 janvier 2026

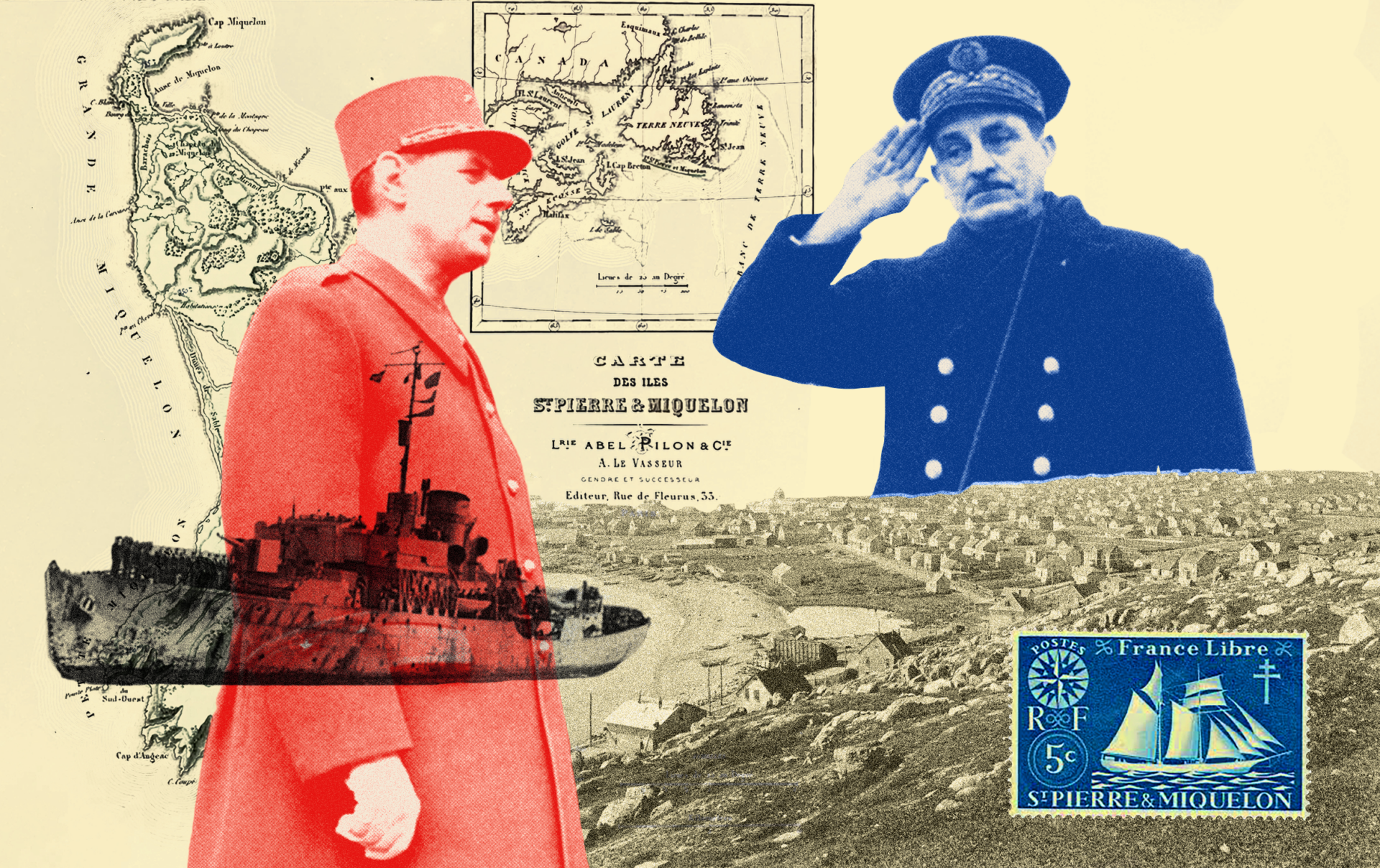

*24 décembre 1941, Atlantique Nord. Il est trois heures du matin, il fait un froid glacial. Au large de Terre-Neuve, l’archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon est encore plongé dans la nuit. À la sortie du port, le capitaine d’un petit chalutier n’en croit pas ses yeux : il vient de croiser quatre bâtiments de guerre — trois corvettes et un imposant croiseur sous-marin, coiffé d’un énorme canon. À l’avant, un pavillon claque au vent : bleu blanc et rouge, frappé de la croix de Lorraine en son centre — le drapeau des Forces navales françaises libres.-

L’entrée dans le port se fait en quelques minutes, et suit un plan bien ordonné.

Une première corvette, la Mimosa, reçoit l’ordre de verrouiller le secteur des douanes ; une deuxième, l’Alysse, file vers le vieux bâtiment des douaniers pour en prendre possession ; la troisième, l’Aconit, se place à l’embarcadère, en couverture. Le sous-marin Surcouf, lui, reste en sentinelle à l’entrée du port.

Si, comme l’écrivait Malaparte 1, le coup d’État est une technique, alors ceux qui exécutent les manœuvres dans ce port la maîtrisent à la perfection.

Bientôt, vingt-cinq hommes armés débarquent et prennent méthodiquement possession des lieux stratégiques : la centrale téléphonique, la station de radio, le poste du câble transatlantique, puis la gendarmerie et les bureaux du gouvernement. Le seul gendarme croisé à cette heure avancée de la nuit se rend sans résistance.

En moins d’une demi-heure, sans un coup de feu tiré, l’affaire est pliée : Saint-Pierre-et-Miquelon devient le premier territoire libéré par la France libre. Comme une traînée de poudre, la nouvelle du débarquement se répand en ville.

Les premiers habitants enthousiastes sortent de leur lit, bottés, emmitouflés, se massent le long des bassins enneigés pour crier : « Vive de Gaulle ! »

Un militaire s’avance, un haut gradé. C’est lui, comprend-t-on, qui a conduit l’opération.

L’amiral Émile Muselier déplie une feuille et lit d’une voix calme une déclaration solennelle à la population :

« Habitants de Saint-Pierre-et-Miquelon : conformément aux ordres du général de Gaulle, je suis venu pour vous permettre de participer librement et dans l’ordre au plébiscite que vous réclamez depuis si longtemps. Vous aurez à choisir entre la cause de la France libre et la collaboration avec les puissances qui affament, humilient et martyrisent notre patrie. Je ne doute pas que le plus ancien de nos territoires d’outre-mer, se rangeant aux côtés de la Grande-Bretagne, des États-Unis, du Canada, des autres Alliés, ne manifeste en masse sa fidélité aux traditions d’honneur et de liberté qui ont toujours été l’orgueil de la France. Vive la France ! Vivent les Alliés ! » 2

Le lendemain, jour de Noël, tous les hommes de plus de dix-huit ans sont appelés aux urnes.

À 17h30, sur la place centrale de la ville, anciennement appelée place Napoléon et bientôt rebaptisée place du général de Gaulle, l’amiral Muselier annonce les résultats.

Muselier utilise le référendum comme une arme diplomatique — et la mise en scène démocratique sert de piège moral tendu à l’allié.

Le verdict est sans appel : 783 voix pour la France libre, 14 voix pour la collaboration avec les puissances de l’Axe, 215 bulletins nuls 3.

98 % des votes exprimés ont émis le souhait de rejoindre les rangs des gaullistes, c’est un plébiscite.

Alain Savary, qui deviendra quarante ans plus tard ministre de l’Éducation de François Mitterrand, se voit chargé de l’administration temporaire de l’île.

Plusieurs prisonniers, soupçonnés de fidélité à Vichy, sont finalement relâchés. « Comme cadeau de Noël, leur dit l’amiral Muselier, la France libre vous offre ce qu’elle peut vous accorder : la liberté. » 4

La souveraineté n’est pas divisible

Quelle mouche a piqué le général de Gaulle pour qu’il décide d’envoyer, depuis Londres, une flottille militaire traverser l’Atlantique ?

Pour le comprendre, il faut se replonger dans le contexte géopolitique de l’époque.

Après l’armistice de juin 1940, Saint-Pierre-et-Miquelon, petit territoire français en Amérique du Nord — 240 kilomètres carrés, 4 600 habitants, à l’entrée de l’estuaire du Saint-Laurent — passe sous l’autorité du régime de Vichy. Le gouverneur-résident, le baron de Bournat, est décrit comme « marié à une Allemande et un puissant partisan du gouvernement de Vichy » 5. Sur le plan stratégique, l’archipel devient alors, mécaniquement, un point d’appui possible pour l’effort de guerre de l’Axe, notamment par le biais de ses moyens de communication.

Saint-Pierre est une station du câble transatlantique, et dispose d’un puissant émetteur radio.

Dans une guerre de l’Atlantique obsédée par la chasse aux convois, c’est un problème crucial : les Britanniques craignent qu’une enclave vichyste puisse renseigner les sous-marins allemands sur les routes, les horaires, la météo, les mouvements. La situation est concrètement très délicate : les Alliés peuvent-ils durablement accepter qu’une enclave potentiellement ennemie soit utilisée par l’Axe à l’entrée du continent américain ?

Dès la mi-1940, la question remonte donc à Ottawa et à Londres. Des pourparlers au sujet de Saint-Pierre-et-Miquelon sont entamés. L’ambassadeur américain au Canada, Jay Pierrepont Moffat, discute d’un projet d’occupation des îles avec les autorités canadiennes ; le Premier ministre Mackenzie King y renonce — redoutant qu’une intervention directe dans les îles ne détériore une situation diplomatique déjà instable.

En parallèle, Vichy cherche à sanctuariser ses possessions américaines.

En juillet 1940, Pétain obtient de Roosevelt une assurance : les États-Unis « ne reconnaîtront pas de changement de souveraineté des colonies des puissances européennes dans l’hémisphère occidental », et entendent les voir demeurer neutres. À ce moment, Washington n’est pas encore entré en guerre : la priorité américaine est de stabiliser son voisinage et de préserver ses marges de manœuvre diplomatiques.

Mais à mesure que les hostilités progressent, les Canadiens s’inquiètent de plus en plus du « nœud » saint-pierrais.

Le 3 novembre 1941, le gouvernement américain est informé de l’arrivée prochaine à Saint-Pierre de chargés de mission qui auraient à surveiller tous les messages envoyés et reçus. Pour Washington, la ligne rouge est atteinte : le département d’État américain envisage une expédition américano-canadienne visant à neutraliser le poste radio de Saint-Pierre.

De Gaulle ne « gagne » pas parce qu’il est plus fort ; il gagne parce qu’il refuse de parler comme un obligé. Raphaël Llorca

Informé, le général de Gaulle s’indigne de la perspective d’une intervention étrangère sur un territoire français.

Il comprend qu’il est confronté à un choix : une reprise française de Saint-Pierre-et-Miquelon, ou une mise sous tutelle alliée. Il ordonne alors à l’amiral Muselier, commandant en chef des Forces navales françaises libres, d’appareiller sur le champ, sans obtenir l’accord de Washington.

Dans ses Mémoires de guerre, le général de Gaulle a cette formule : « Je tenais cet accord pour souhaitable, mais non indispensable, puisqu’il n’y avait là qu’une affaire intérieure française. » 6

Nous sommes ici au cœur de la matrice politique gaullienne : la souveraineté n’est pas divisible, donc elle ne se « partage » pas au gré des circonstances.

La logique du Général est celle d’un refus de précédent.

Si l’on admet qu’un débarquement peut se faire dans un territoire français sans les Français, on acte, au fond, que la France est un problème de police pour ses alliés — et non plus un sujet politique.

De Gaulle fixe alors un principe : on peut être dépendant militairement sans être soluble diplomatiquement.

Cette décision prendra toute sa portée au moment de la libération du territoire métropolitain, mais sa grammaire est déjà posée à l’hiver 1941.

Tempête diplomatique

À peine l’archipel « basculé », la nouvelle fait le tour du monde — au point d’être reprise, le 25 décembre 1941, en une du New York Times.

Dans son récit très enthousiaste des événements, Ira Wolfert, qui recevra deux années plus tard le prestigieux prix Pulitzer pour ses reportages de guerre dans le Pacifique, n’hésite pas à parler d’une « démonstration de force » :

« Les Forces françaises libres ont montré qu’elles avaient conservé la maîtrise de cet art militaire qu’une grande partie du monde pensait enseveli par les divisions de Panzer allemandes. L’expédition fut montée dans le plus grand secret, en rassemblant des moyens venus de multiples horizons. L’amiral Muselier et son état-major se rendirent sur zone depuis l’Angleterre à bord d’une corvette de 1 100 tonnes ; il affronta ce que ses compagnons de bord décrivirent comme ‘la pire tempête’ que l’Atlantique Nord ait connue cette année. » 7

Quelques années plus tard, l’historien Robert Aron parlera, lui, du « putsch de Saint-Pierre-et-Miquelon » 8 : un terme rugueux, mais révélateur de la perception de certains contemporains. Non pas une simple opération navale, mais une prise de pouvoir par surprise dans une zone que Washington entend traiter comme un prolongement de sa sécurité nationale — dans la tradition de la « doctrine Monroe » théorisée près de cent vingt ans plus tôt.

Inévitablement, l’événement provoque le courroux américain.

Les États-Unis viennent tout juste d’entrer en guerre aux côtés des Alliés après l’attaque de Pearl Harbor, le 7 décembre 1941 — trois semaines seulement auparavant — et voilà l’autorité du puissant allié contestée dans sa propre zone d’influence.

Le 25 décembre, le Secrétaire d’État américain, Cordell Hull, écourte ses vacances et rentre précipitamment à Washington.

Il publie un communiqué cinglant : l’action des « so-called Free French ships » est qualifiée d’« arbitraire », et dénoncée comme contraire à l’accord de toutes les parties intéressées, « sans que le gouvernement des États-Unis en ait eu connaissance ou ait exprimé son approbation ». Il demande ensuite au Canada de prendre des mesures pour « restaurer le statu quo dans l’archipel ». Autrement dit : le communiqué n’exprime pas seulement une réprobation, c’est une mise en demeure au Canada de remettre l’archipel au gouvernement de Vichy.

Au même moment, Winston Churchill se trouve en visite à Québec en compagnie du président Roosevelt.

Dans ses Mémoires de guerre, le Premier ministre britannique rapporte que l’expression « so-called » est très mal reçue par l’opinion publique américaine, qui y voit une contestation de la légitimité même de la France libre. L’effet boomerang est immédiat : une partie de la presse américaine se retourne contre Hull 9. Dans un éditorial publié dans Nation 10, Freda Kirchwey accuse le Secrétaire d’État de « poursuivre avec un entêtement ridicule sa politique de complaisance vis-à-vis de Vichy », et voit dans « la répudiation de la France libre à Saint-Pierre-et-Miquelon […] le symbole le plus effrayant de notre déchéance morale ».

L’incident fissure le récit d’unité que Roosevelt cherche à installer au lendemain de Pearl Harbor : Saint-Pierre-et-Miquelon devient l’objet d’une querelle de légitimité au sein même du front allié.

Début janvier 1942, une proposition présentée comme une offre de compromis par le départment d’État est adressée au Comité de la France libre : une mission canadienne surveillerait les moyens de communication de Saint-Pierre, tandis que les troupes de la France libre seraient priées de quitter l’archipel. L’objectif : une neutralisation stratégique des îles et l’indépendance de l’administration par rapport à de Gaulle. Pour y parvenir, les États-Unis passent par l’entremise du gouvernement britannique. À Londres, le ministre des Affaires étrangères britannique, Anthony Eden, vient trouver le Général, pour lui annoncer que les États-Unis songeaient à envoyer à Saint-Pierre un croiseur et deux destroyers.

La suite de l’échange, rapportée par de Gaulle, sonne comme une scène de théâtre politique :

« ‘Que ferez-vous, en ce cas ?’ me dit-il — Les navires alliés, répondis-je, s’arrêteront à la limite des eaux territoriales françaises et l’amiral américain ira déjeuner chez Muselier qui en sera certainement enchanté. — Mais si le croiseur dépasse la limite ? — Nos gens feront les sommations d’usage. — S’il passe outre ? — Ce serait un grand malheur, car, alors, les nôtres devraient tirer.’ M. Eden leva les bras au ciel. ‘Je comprends vos alarmes, concluai-je en souriant, mais j’ai confiance dans les démocraties.’ » 11

Dire qu’on tirera n’est pas une fanfaronnade : c’est définir, par les mots, ce qui relève de l’inacceptable — même sous protection, même dans un rapport de force défavorable, même dans une asymétrie de puissance manifeste.

Le cas de Saint-Pierre-et-Miquelon rappelle une vérité élémentaire : la première puissance est grammaticale. Raphaël Llorca

Au moment précis où l’Amérique devient l’allié indispensable, de Gaulle refuse de traiter sa souveraineté comme une variable d’ajustement.

Il ne « marchande » rien, ne relie pas tous les sujets entre eux : il isole une ligne rouge, indépendamment du reste, et accepte l’idée d’une friction avec Washington, parce qu’il juge que céder ici, c’est préparer d’autres renoncements.

Sur place, Muselier se démultiplie, et comprend très vite que la bataille se joue aussi dans l’opinion publique américaine.

Aidé par Wolfert, le journaliste du New York Times gagné à sa cause, il réalise plusieurs enregistrements à destination des États-Unis.

Dans l’un d’eux, il durcit le registre jusqu’à l’absolu, en nouant explicitement Saint-Pierre-et-Miquelon à l’idée de « démocratie » :

« Il n’y a pas de puissance au monde qui puisse chasser mes hommes et moi-même de ces îles tant que nous serons vivants. Pour l’honneur, je résisterai à toute force navale quelle que soit sa puissance. Si, par une circonstance incroyable, une telle tentative devait être faite, alors c’est qu’il n’y aurait plus de démocratie sur la terre, et il ne resterait d’autre solution pour les démocrates que de mourir. Notre sang tacherait l’histoire, la démocratie serait notre linceul et notre tombe. » 12

Les trois leçons de la doctrine Muselier

Avant d’être un épisode d’histoire navale, Saint-Pierre-et-Miquelon est un petit traité de politique en actes. Une leçon de chose : comment, dans l’asymétrie la plus totale, fabriquer de la puissance avec presque rien.

Appelons cela la « doctrine Muselier » : l’art de transformer une opération limitée en événement total — en combinant un geste territorial (prendre), un geste symbolique (montrer), et un geste démocratique (faire voter), de façon à déplacer la bataille du terrain militaire vers celui de l’opinion publique.

De Gaulle y pose la règle, Muselier en orchestre la dramaturgie : ensemble, ils transforment un confetti atlantique en principe de souveraineté.

Trois leçons peuvent être tirées de cet épisode historique.

Première leçon : la puissance des mots — donc des principes.

Qu’est-ce que les mots changent, ne cesse-t-on aujourd’hui de se demander, face au rouleau compresseur américain ? Absolument tout. On parle beaucoup de rapport de force — comme si la force ne s’exprimait que par les moyens.

Mais Saint-Pierre-et-Miquelon rappelle une vérité plus élémentaire : la première puissance est grammaticale. Elle consiste à nommer la ligne rouge, à la rendre intelligible, à l’énoncer de manière irrévocable.

De Gaulle ne « gagne » pas parce qu’il est plus fort ; il gagne parce qu’il refuse de parler comme un obligé. C’est précisément au moment où il est le plus faible qu’il se montre le plus digne et le plus droit.

Deuxième leçon : la métonymie comme stratégie de puissance.

Sur le papier, Saint-Pierre-et-Miquelon n’est pas un objectif militaire majeur. Mais dans les têtes, c’est un symbole.

Pour la France libre, être reconnue et administrer des territoires n’est pas accessoire : c’est la condition pour être un gouvernement et non un simple « mouvement », et donc pour rester audible auprès des Français. Dans cette logique, reprendre un fragment minuscule, c’est rouvrir l’imaginaire du possible : si l’on peut reprendre Saint-Pierre, alors la reconquête de la France n’est plus une abstraction.

Dans sa recension des événements 13, Muselier justifiera la prise de Saint-Pierre-et-Miquelon par deux éléments : « le vent d’espoir qui secouerait la France » et « la valeur de propagande mondiale d’une telle action ». Une partie pour le tout : la preuve par la carte.

Troisième leçon : parler la langue de l’adversaire — et retourner ses mots contre lui.

Dans un espace atlantique dominé par le mot « democracy », Muselier utilise le référendum comme une arme diplomatique — et la mise en scène démocratique sert de piège moral tendu à l’allié.

L’annonce des résultats (98 % des suffrages exprimés pour la France libre) produit une séquence très puissante : l’acte militaire est immédiatement recodé en acte de souveraineté populaire.

Pour les États-Unis, revenir en arrière ne serait plus seulement « rétablir le statu quo », ce serait défaire un vote. La diplomatie se retrouve désarmée par le langage même qu’elle prétend incarner.

La leçon vaut pour aujourd’hui.

Si l’actuel pouvoir américain se raconte dans la rhétorique de la « paix », de l’« arrêt des guerres », jusqu’au fantasme du prix Nobel brandi comme horizon personnel, alors c’est peut-être sur ce terrain symbolique qu’il faut l’entraîner, peut-être, le repousser jusqu’à une limite : le contraindre et l’obliger à choisir entre son récit et ses actes, entre l’image qu’il vend et la réalité qu’il produit.

Sources

Curzio Malaparte, Technique du coup d’État, Paris, Grasset, 1931 (2022).

Cité dans Raoul Aglion, L’Épopée de la France combattante, New York, Éditions de la Maison française, 1943.

« Le ralliement de Saint-Pierre-et-Miquelon à la France libre », Collection « Mémoire et Citoyenneté » n°21, Direction de la mémoire, du patrimoine et des archives, Ministère des Armées.

Cité dans William Hanna, « La prise de Saint-Pierre-et-Miquelon par les forces de la France libre : Noël 1941 », Revue d’histoire de l’Amérique française, Volume 16, n°3, décembre 1962.

Ibid.

Charles de Gaulle, Mémoires de guerre – Tome 1, L’Appel, Paris, Plon, 1964.

Ira Wolfert, « Take Vichy Colony », The New York Times, 25 décembre 1941.

Robert Aron, Grands dossiers de l’histoire contemporaine, Paris, Librairie Académique Perrin, 1964.

Dans ses propres Mémoires, publiés en 1948, Cordell Hull justifie sa position vis-à-vis de Vichy en expliquant que l’objectif, à l’époque, était d’user de leur influence « pour empêcher la flotte et les bases françaises de tomber aux mains des Allemands, et maintenir des observateurs en France et en Afrique du Nord ».

Freda Kirchwey, « Mr Hull should resign », The Nation, 3 janvier 1942.

Général de Gaulle, Mémoires de guerre – Tome 1, L’Appel, op. cit.

Cité dans la Revue de la France libre, n°276, 4e trimestre, 1991.

Émile Muselier, De Gaulle contre le gaullisme, Paris, Le Chêne, 1946.As a fitting narrative to follow the last, the compiler has selected the following account of the French settlement, principally written from information furnished by Mr Wæckerlie, one of the original settlers, who came in the Comte de Paris.

About the year 1820, the adventurous seamen who had hitherto captured the whale in the Northern Ocean, found that the fish were fast decreasing in number, and turned longing eyes to the vast waters of the South Pacific, which voyagers had told them swarmed not only with many varieties of the whale tribe found in the north, hut also with the huge sperm, whose oil was of great value, as well as the spermaceti found in its head. A few soon ventured, and their good reports and great success induced many to follow their example. At first the Cape of Good Hope was chosen as the centre of the operations of those daring men, whose lives were in continual peril, but whose profits we r page 86enormous; but year by year they fished further and further, and the coasts of Australia and New Zealand were soon made tbe scene of their dangerous avocation.

About 1835, before the first representative of England (Captain Hobson) had taken up his residence in Auckland, an adventurous French mariner, named Captain L'Anglois, came on a whaling cruise to these seas, Amongst the many harbours that he visited was the beautiful Bay of Akaroa, the perfect safety of whose sheltered waters went straight to the heart of the rough seaman, after the fierce gales he had encountered in the stormy southern seas. The luxuriant vegetation that everywhere fringed the inlets, showed that the soil was of exceeding fruitfulness; the mighty pines that towered above their meaner fellows gave promise of a vast supply of timber; whilst the innumerable kakas, pigeons, and other native birds, that woke the echoes of the bush with their harmonies and discords, and the fish that swarmed in the waters of the bay, showed that an abundant supply of nutritious food would always be obtainable. So charmed was Captain L'Anglois with the tranquility of the spot, that, with a true Frenchman's love of France, he coveted it for his country, and determined to found a colony on this scene of primeval loveliness. It was in the year 1838 that he first had an opportunity of taking the premier steps in this direction, by purchasing all that part of the Peninsula from the Maoris which lies between Piraki and the Akaroa Heads. Mr Wæckerlie did not know the name of the chief from whom Captain L'Anglois purchased the land, and the price paid for it, but doubtless the amount, was a comparatively small one, (See pages 80 and 81.)

In 1838 Captain L'Anglois returned to France, and on his arrival he told some of his countrymen of the purchase he had made, and the result was the formation of a company to colonize this estate. The company appears to have been encouraged by the French Government, for an old ship of war called the Comte de Paris was lent to Captain L'Anglois to take out any persons who might be desirous of settling on his land, and another armed ship, page 87the L'Aube. was sent to New Zealand beforehand, under the charge of Commodore Lavaud, to project the colonists on their arrival. All this, however, was done quietly, for the English had already settled in parts of the islands, though New Zealand was not proclaimed a British colony till 1841. It was not till the middle of the year 1839 that the company was formed, under the name of the Nantes-Bordelaise Company. The principal people taking an active part were Captain L'Anglois and his brother, M. Jacques L'Anglois, and M. M. St. Croix and Eugene de Belligny. In August, 1839, the company advertised for emigrants in Havre de Gras, offering a free passage and the occupation of five acres of land on arrival, which would become the freehold of the occupier in five years, if cultivated within that time, but if not cultivated it would revert to the company. Each emigrant was also promised provisions sufficient to last eighteen months after landing in the settlement. There does not seem to have been much enthusiasm shown, for it was the first of January, 1840, before some thirty persons left Havre in a steamer bound to Rochefort, whence the Comte de Paris was to sail for the new colony. After an eight days' passage, they arrived at Rochefort only to find that the Comte de Paris was not nearly ready for sea. On the 8th March, 1840, everything was ready for a start, A good many more emigrants had joined at Rochefort, so that at that time there were 65 on board, which, with the officers and crew, made the total number of souls on board the Comte de Paris 105. There were six Germans amongst the emigrants. M. St. Croix de Belligny, who is, it is said, living in Auckland, acted as agent for the company, and by his great affability and skill he appears to have won universal goodwill. There were no stock on board the vessel, not even so much as a cat or dog, but there were choice collections of all sorts of seeds, and a number of carefully selected grape vines.

The start was a most unfortunate one, for the steamer that towed the vessel out missed the channel, and the Comte de Paris stuck in the mud, and had to be lightened page 88of part of her cargo before she could be got off. However, on the 19th March, these difficulties were surmounted, and a fair wind soon took the vessel out of sight of France. The first part of the passage was not eventful, but was very uncomfortable, for the Comte de Paris not only sailed very slowly, but steered very badly. The weather too was very rough, and all on board were glad when a short stay was made at an island in the tropics (probably St. Helena), where fresh provisions, including a bountiful supply of bananas, were procured. Four months after starting, when off the coast of Tasmania, a terrific storm of thunder and lightning was experienced. The lightning first struck the main topgallant and topmasts, and they both carried away. The seamen were terrified at the catastrophe, and great confusion ensued. Immediately orders were given to take all sail off the mizzen mast, but fortunately they were not immediately obeyed, or there would have been great loss of life, for a second flash struck the mizzen mast, and it carried away about eight feet from the deck, and the vessel broaching to it in the trough of the sea nearly capsized. Captain L'Anglois and his crew were, however, equal to the emergency. They cut away the wreck and rigged jury masts, and a month later they were off the Peninsula. Here two of the immigrants died, and, as their friends were desirous that they should be buried on land, the vessel anchored in Pigeon Bay, where the remains of the unfortunate colonists were interred on the beach. It was a primitive burial, and all traces of the graves have long since been swept away. Captain L'Anglois was anxious before entering Akaroa Harbour to ascertain if Commodore Lavaud had arrived there, and taken possession of the place, as previously arranged, so he despatched a whaleboat from Pigeon Bay for that purpose. Four days later the boat returned with the distressing intelligence that there was no sign of the frigate. On the 14th August the Comte de Paris sailed from Pigeon Bay, and anchored at Akaroa Beads on the 15th, and despatched another boat up the harbour in search of the lagging Commodore. This time the search was successful, for page 89they found the vessel had arrived, and the frigate's launch was sent to tow the Comte de Paris up the harbour. Very lucky it was for those on board that such was the case, for there was a heavy sea running at the Heads, and one of the flukes of the anchor had broken, and the vessel had drifted close to the rocks. However, the frigate's boat soon had her in tow, and once inside the Heads all difficulties were passed, and tbe following morning found her safe anchored off the future town of Akaroa, All on board were delighted and astonished at the delightful prospect, and the colonists were determined not to spend another night on board the ship, so all the spare sails and canvas were taken ashore, tents hastily rigged, and the wearied voyagers reposed that night where the Akaroa Mail office used to stand (now the property of Mr Joseph Hammond). The morning of the 17th was calm and beautiful, and the colonists were pleasantly awakened at the first dawn of day by the notes of innumerable birds.

A strange circumstance had been noticed by the new arrivals in coming up the harbour. When the Comte de Paris was towed past Green Point, mar where Mrs. J. C. Buckland's residence now stands, all on board saw a small group of men surrounding a flagstaff, from which flew gaily in the morning breeze" the Union Jack of Old England." Such a sight naturally surprised and disturbed the new comers, but they were told it meant nothing, but was merely a piece of vain glory on the part of two or three Englishmen who happened to be whaling in the vicinity. The real facts of the case, however, were by no means so unimportant as was represented, It appears that Commodore Lavaud, on his way from England, touched at Auckland, and that whilst his vessel was lying in the calm waters of the Waitemata, Captain Hobson, who then represented British interests in the north, though New Zealand had not been made an English Colony, entertained them right royally. It appears that in an unguarded moment the Commodore let out the secret of the French expedition to Akaroa, and what was more injudicious, spoke with rapture of the beauty of Akaroa page 90the soil, and other natural advantages. Now Captain Hobson was a man of action and of foresight, He saw that New Zealand had a great future before it, and was anxious that when it was made a jewel of the British Crown, it should be without a flaw, He then called in stratagem to his aid. and whilst the gay Frenchmen were enjoying themselves ashore after their weary voyage, a small brig of war, named the Britomart, was secretly despatched under the charge of Captain Stanley, conveying Mr. Robinson, who was instructed to make the bast of his way to Akaroa, and, if possible, hoist the English flag there before the French arrived. Meanwhile, Commodore Lavaud appears to have been in no hurry to reach his destination, for he knew the sailing qualities of the Comte de Paris, and did not think she could arrive here till the end of August. Besides, the company was good, and he knew Akaroa was only a beautiful wilderness at the bast, so it was early in August before the L'Aube sailed down the east coast and passed through Cook Straits on her way to the Peninsula, Meanwhile, Mr. Robinson and hia expedition had not had a very good time of it, and it was with very desponding hearts that on the 10th August they reached Akaroa, for they feared the French must have been before them and taken possession of the place. What was their delight then to find that no foreign keel had ploughed the waters of the bay. No time was lost, the English flag was at once hoisted, and the country claimed for the British Crown on the 11th. It was not too soon, however, for four days later Commodore Lavaud arrived. But the new colonists knew nothing of this. The Commodore held a conference with Mr. Robinson, and it was agreed that whilst the French man of war remained in the harbour, the English flag should not be hoisted, and the fact of their having taken possession before the arrival of the French be kept a secret, for fear it should lead to disturbances between the English and the new comers. The secret was-well kept, and though of course many rumours were current, it was not till years afterwards that the arrivals by the Comte de Paris were aware that they were living in an English, and not a French Colony. As soon as possible after the landing on the 16th August the land was allotted to the settlers. As before stated, the bush came down almost to the water's edge in many places, so there was little clear land. It was therefore arranged to divide the land facing the sea into two and a half acre blocks, giving one to each emigrant, and to let them select their other two and a half acres where they liked, it being the condition of the tenure that the land should be cultivated within five years of the arrival, or revert to Captain L'Anglois, The colonists all avoided selecting land in the bush, but took up the clearings which they found here and there, which were then covered with toi toi. They lived altogether in the tents for about a month, but by that time they nearly all removed to the whares they had built on their respective sections. The six Germans who were amongst the emigrants found that they could not get their sections altogether in Akaroa, so they determined to explore Captain L'Anglois' estate further. They found a beautiful bay with plenty of clear land a little higher up the harbour, and asked permission of the Commodore to loca'e themselves there. Permission was granted, five acres were parcelled out for each, and the bay was christened with the name it still bearg of German Bay. The Germans built a great V hut, 40 feet by 80 feet wide of timber and rushes, with proper divisions, and in this they passed a very pleasant winter. Commodore Lavaud built a magazine in Akaroa, just where the Courthouse now stands, and this was used for the storage of provisions and tools, and also for a hospital. Everything went peacefully along, the seeds germinated well, the vines flourished, and the colonists were content with their prospects. The French settlement was, of course, under, French law, which was administered by Commodore Lavaud. Mr. Robinson was the English Resident Magistrate, but this office was almost a sinecure.

À cette époque, l'Angleterre était encore liée au continent européen. Mais les lois de la nature en ont décidé autrement... Par Diane Frances avec AFP Phil Noble / Reuters

SCIENCES - Une gigantesque chute d'eau large de dizaines de kilomètres a rompu une crête rocheuse qui reliait l'Angleterre au continent européen il y a près de 500.000 ans, déclenchant une inondation catastrophique qui a creusé la Manche et créé l'île de la Grande-Bretagne, selon une étude publiée ce mardi 4 avril.

Une équipe internationale de géologues a mené un véritable travail de détective pour parvenir à assembler les morceaux d'un puzzle qui occupe leur profession depuis plus d'un siècle.

Pour leur enquête, ils sont remontés à un âge glaciaire il y a 450.000 ans, lorsqu'une grande partie de l'hémisphère nord était couverte par une dalle glacée épaisse et que le niveau de la mer était nettement plus bas qu'aujourd'hui.

À l'époque, la Manche était à sec et selon les scientifiques, elle s'élevait vers une crête rocheuse crayeuse qui reliait la Grande-Bretagne et le continent au niveau de ce qui est désormais le détroit de Douvres :

Dans un article publié dans la revue Nature Communications, les scientifiques suggèrent qu'un énorme lac, alimenté par des rivières continentales, s'est créé dans le sud de la Mer du Nord, entre le bord de la calotte glaciaire et cet escarpement rocheux présumé.

Le lac a commencé à déborder, passant au dessus de la crête rocheuse, créant une chute d'eau d'environ 32 kilomètres de large et de 100 mètres de haut et se déversant dans la vallée en dessous. La chute d'eau a érodé la crête du barrage. Celui-ci a fini par craquer et s'effondrer, provoquant une gigantesque inondation qui a creusé ce qui est devenu la Manche.

Brexit, acte 1

"La rupture de ce pont terrestre entre Douvres et Calais a été incontestablement un des événements les plus importants de l'histoire de la Grande-Bretagne, contribuant à façonner l'identité insulaire de la nation aujourd'hui encore", déclare Sanjeev Gupta, géologue à l'Imperial College London, l'un des auteurs de l'article.

"Quand cet âge de glace a pris fin et que le niveau de la mer est monté, inondant le sol de la vallée pour de bon, la Grande-Bretagne a perdu son lien physique avec le continent", dit le chercheur. "Sans cet épisode dramatique, la Grande-Bretagne ferait encore partie de l'Europe. C'était le Brexit 1.0 - un Brexit pour lequel personne n'a voté."

L'hypothèse selon laquelle un lac glaciaire est à l'origine de la formation de la Manche a été avancée il y a déjà un siècle. L'étude apporte de nouveaux éléments en faveur de cette thèse.

L'un des principaux indices réside dans d'étranges trous géants découverts dans le lit de la Manche. Remplis de graviers et de sable, ils peuvent faire plusieurs kilomètres de diamètre et environ 100 mètres de profondeur. Ils ont été trouvés par hasard dans les années 1960 et 1970 lorsque les ingénieurs foraient le fond de la mer pour préparer la construction du tunnel sous la Manche.

Coup du sort géologique

Les sédiments dans ces trous étaient si meubles que les ingénieurs ont dû changer le tracé du tunnel pour les éviter. Les scientifiques pensent qu'il s'agit de bassins de plongée qui se forment sous les chutes d'eau. Ces trous peuvent devenir si gros que la falaise d'où tombent les chutes d'eau, finit par devenir instable et s'effondrer.

En utilisant un sonar et une technique permettant d'obtenir des informations sur les structures du sous-sol, les chercheurs ont découvert que sept de ces trous géants formaient une ligne droite remarquable, allant du port de Calais à celui de Douvres - le bord de la fameuse crête présumée. Ils ont également découvert des preuves d'une ancienne vallée géante sur le fond marin, signes d'une inondation massive.

Le "Brexit 1.0" s'est fait en deux temps. Il y a d'abord eu une rupture dans la barrière rocheuse puis un deuxième grand événement, plus tard, probablement causé par un déversement d'autres lacs plus petits, selon l'étude. Sans ce coup du sort géologique, la Grande-Bretagne serait restée attachée au continent, un peu comme le Danemark.

Petite mise au point avant de croire aux slogans : Il y a des expressions qui font du bien aux oreilles comme cloud souverain, hébergement européen, conforme au RGPD, données sous contrôle. La protection des données ne dépend ni des slogans, ni des frontières, mais du droit auquel obéit l’opérateur qui les exploite.

On retrouve ces slogans dans les plaquettes commerciales, les discours institutionnels, et parfois même dans des décisions publiques engageant des millions d’euros. Ils donnent l’impression rassurante que, cette fois-ci c’est bon, les données européennes sont enfin chez elles.

Un rapport juridique approfondi de l’Université de Cologne https://fragdenstaat.de/dokumente/273689-rechtsgutachten-zur-us-rechtslage_geschwaerzt/ , commandé par l’État allemand, vient rappeler une réalité beaucoup moins confortable : la protection des données ne dépend ni des slogans, ni des frontières, mais du droit auquel obéit l’opérateur qui les exploite. Et paf, que la force du Cloud Act https://fr.wikipedia.org/wiki/CLOUD_Act soit avec toi (ou pas).

Une précision indispensable (et trop souvent oubliée)

Avant d’aller plus loin, une clarification s’impose : Utiliser une technologie américaine n’implique pas automatiquement une soumission au droit américain. Une entreprise française ou européenne sans lien capitalistique avec les États-Unis, sans contrat d’exploitation avec une société américaine, exploitant elle-même son infrastructure locale, n’est pas concernée par les lois américaines, même si elle utilise un logiciel développé aux États-Unis.

Ce point est fondamental et le rapport ne dit jamais le contraire.

La question n’est donc pas quelle technologie est utilisée, mais qui exploite, administre et contrôle réellement les données.

Quand le droit américain entre en salle serveur

Le rapport est très clair : les autorités américaines disposent de plusieurs cadres juridiques leur permettant d’accéder à des données lorsqu’elles sont sous le contrôle d’une entité soumise au droit américain.

Et ce contrôle peut exister même si les serveurs sont en Europe, les clients sont européens, les contrats sont signés avec une filiale locale.

Ce qui compte, ce n’est pas la géographie, mais la capacité juridique ou technique de produire les données sur injonction.

Cloud public ou cloud privé, juridiquement ça ne change rien

C’est souvent là que la confusion commence. Le terme cloud privé décrit une architecture technique (environnement dédié, non mutualisé, isolé d’autres clients) mais juridiquement, ce terme n’a aucune valeur.

Si l’infrastructure est exploitée, administrée, maintenue ou contrôlée par une entreprise soumise au droit américain, alors les données peuvent être légalement exigées par les autorités américaines, indépendamment du qualificatif “privé”, “dédié” ou “isolé”.

Le rapport insiste sur la notion de “contrôle” (point constant du droit américain) qui est interprétée de manière large.

Un opérateur qui peut intervenir, ordonner une extraction ou être contraint de le faire est considéré comme ayant le contrôle.

Le RGPD face au droit américain (deux logiques incompatibles)

L’Union Européenne dispose d’un cadre solide de protection des données (sur le papier). Mais le rapport rappelle un fait juridique majeur : la Cour de justice de l’Union européenne a déjà annulé deux accords successifs encadrant les transferts de données avec les États-Unis.

Pourquoi ?

Parce que le droit américain autorise une surveillance étendue des personnes non américaines, sans garanties équivalentes aux droits fondamentaux européens. Et malgré ces décisions, les mécanismes de collecte persistent, les possibilités de recours restent très limitées, et les entreprises européennes ne peuvent pas réellement s’opposer à une injonction américaine.

Le RGPD protège… jusqu’à ce qu’il rencontre une loi étrangère plus impérative.

La surveillance sans fournisseur reste le point aveugle

Le rapport de l'université de Cologne évoque également un aspect rarement abordé publiquement : la surveillance sans passer par les fournisseurs cloud.

Les services de renseignement américains disposent d’un cadre juridique leur permettant d’intercepter des communications directement sur les infrastructures réseau internationales, sans coopération des opérateurs et sans notification des personnes concernées.

Ici, le débat sur le cloud devient presque secondaire. Les données circulent et peuvent être captées.

C’est opaque pour les citoyens européens mais légal aux États-Unis.

« Il suffit de chiffrer ! » (une belle illusion confortable)

Autre idée largement répandue : le chiffrement serait un rempart absolu.

Le rapport est beaucoup plus nuancé...

Le chiffrement protège contre le piratage ou l’accès non autorisé mais il ne protège pas contre une obligation légale de coopération, une injonction judiciaire ou des obligations de conservation de preuves.

Un opérateur qui s’organiserait volontairement pour ne pas pouvoir répondre à une injonction s’expose à des sanctions lourdes en droit américain.

Le chiffrement est une mesure de sécurité, pas une immunité juridique.

EUCS, SecNumCloud vu par la CNIL (Quand la souveraineté devient (enfin) un critère juridique)

Le rapport de l’Université de Cologne analyse le problème du point de vue du droit américain, la CNIL quant à elle apporte la lecture française et européenne. Et les deux convergent.

La CNIL souligne que le projet de certification européenne EUCS ne garantit plus l’« immunité juridique » vis-à-vis des lois extra-européennes, ne permet donc pas de sécuriser juridiquement les données les plus sensibles et crée une ambiguïté dangereuse pour les acteurs publics et privés.

Cette lacune est d’autant plus problématique que l’État français promeut une doctrine dite « Cloud au centre », tout en exigeant que les données d’une sensibilité particulière ne soient pas exposées à des lois étrangères et que la loi SREN (du 21 mai 2024) impose désormais explicitement cette protection contre les accès non autorisés par des États tiers.

Autrement dit, une certification européenne peut être conforme sur le papier, tout en étant juridiquement insuffisante dans les faits.

La CNIL le dit sans détour :

sans critères d’immunité face aux lois extra-européennes, le cloud certifié EUCS ne peut pas accueillir les traitements les plus sensibles.

Mais ça change quoi concrètement ?

Pour un particulier : Les données professionnelles, administratives ou personnelles hébergées chez un opérateur soumis au droit américain peuvent être accessibles sans information préalable, sans recours direct, et sans ciblage individuel. Vous n’êtes donc pas visé personnellement, mais vos données peuvent être collectées dans des ensembles plus larges.

Pour une PME : Une PME utilisant un service opéré par une entreprise américaine reste responsable au regard du RGPD, sans maîtriser les décisions juridiques prises à l’étranger ni être informée d’une éventuelle réquisition. Le risque juridique est assumé localement, pour une décision qui échappe au client.

Pour une collectivité ou une administration : Là, ça se complique et la situation devient critique... Données sociales, scolaires, de santé, d’état civil : si l’opérateur final dépend du droit américain, le risque n’est plus théorique, même avec des infrastructures dédiées et des contrats européens. En cas de problème, la responsabilité retombera sur la collectivité (et paf, on vous envoie GI-Joe).

Conclusion : la souveraineté ne se décrète pas !

Ce rapport ne dit pas que « tout cloud américain est dangereux », il dit quelque chose de plus précis et plus dérangeant : La souveraineté des données dépend du droit auquel obéit l’exploitant, pas du discours commercial.

Utiliser une technologie américaine n’est pas un problème mais dépendre juridiquement d’un opérateur soumis au droit américain en est un.

La souveraineté numérique n’est ni un label, ni un mot rassurant, c’est une chaîne de contrôle juridique.

Et tant que cette chaîne traverse l’Atlantique, les données européennes voyageront avec elle. Vous êtes prévenus ;)

Sources :

Heise Online https://www.heise.de/en/news/Opinion-US-Authorities-Have-Far-Reaching-Access-to-European-Cloud-Data-11111060.html

FragdenStaat https://fragdenstaat.de/dokumente/273689-rechtsgutachten-zur-us-rechtslage_geschwaerzt/

CNIL https://www.cnil.fr/fr/cloud-les-risques-dune-certification-europeenne-permettant-lacces-des-autorites-etrangeres

Le mot de Kat : ça sent le vécu, là...

Il y a quelques années, on notait un film sur Allociné, un aspirateur sur Amazon, et basta. Aujourd’hui, on note tout. Absolument tout. Ton resto, ton coiffeur, ton garagiste, ton médecin, ton kiné, ton ostéo, ton livreur… ta propre existence bientôt ?

“Sur une échelle de 1 à 10, comment évaluez-vous votre réveil ce matin ?” Bienvenue dans le monde merveilleux où Google & Co. transforment chaque geste du quotidien en enquête de satisfaction.

Vous avez remarqué ? On ne voit plus les routes sur Google Maps. On voit des icônes. Restaurants, hôtels, spas, garages, boulangeries, toiletteurs pour chiens, toiletteurs pour humains, bars à vin, bars à bière, bars à chats, bars à chutistes (:-))…

Tu veux juste aller à Ikéa pour acheter une étagère en carton recyclé compressé bio (celle qui s'autodétruit quand on la monte). Tu demandais autrefois ton chemin. Maintenant, tu reçois :

un mail “Merci d’avoir visité Ikéa” alors que t'es encore sur le parking,

une notification “Avez-vous apprécié votre expérience d’achat ?”,

et parfois même “Souhaitez-vous devenir Local Guide niveau 147 ?” Local Guide... Le seul programme au monde où on te transforme en employé bénévole qui bosse pour Google sans salaire, sans RTT, sans tickets resto et sans retraite. Juste pour avoir un badge numérique qui brille quand tu regardes ton écran avec suffisamment de culpabilité.

L’hôpital ? Un 5 étoiles… ou pas

Alors celle-là, elle est croustillante.

Tu sors du bloc opératoire, t'es encore dans le jazz. Ton cerveau flotte au-dessus de la table d’opération, ton âme est partie acheter des pains au chocolat à la cafétéria en bas.

Et ding ding :

“Évaluez votre chirurgien de 1 à 10.”

EXCUSE-MOI GOOGLE MAIS JE NE SUIS PAS SÛR QUE JE SOIS VRAIMENT EN ÉTAT D’ÉVALUER QUI QUE CE SOIT ... LÀ TOUT DE SUITE MAINTENANT !

Bientôt une alerte pendant l’anesthésie ?

“Sur une échelle de 1 à 5 étoiles, comment jugez-vous notre protocole d'endormissement ?”

“...zzzzzz”

“Merci ! Votre avis compte !” Le labo, la pharmacie, le podologue…

Tu vas faire une prise de sang et deux minutes plus tard, sur le trottoir, ding ding :

“Comment avez-vous trouvé les prestations du laboratoire bidule ?”Bah… j’en sais rien ? Je viens littéralement tout juste de sortir, j’ai encore un pansement au creux du coude et j’ai pas bu mon café. Laissez-moi trois minutes pour redevenir un être humain, s’il vous plaît.

Et maintenant, les appels ?

Ton téléphone sonne : numéro inconnu. Tu décroches ou pas ? Trop tard, Google te demande :

“Ce correspondant est-il un professionnel ?”Un jour, un inconnu va appeler pour te dire “Bonjour, c’est pour une enquête de satisfaction”, et Google demandera derrière :

“Êtes-vous satisfait de cet appel de satisfaction ?”On n’en sortira jamais.

Mais alors… comment ça marche, ce cirque ?

Mystère. Google ne communique évidemment pas très précisément sur le “comment”, mais les pistes sont connues :

-

GPS + comportements = devinette “intelligente” Tu entres dans un commerce -> ton téléphone capte l’adresse -> Google suppose que tu étais un client -> paf, enquête.

-

Analyse des mails sous Gmail Tu reçois une facture, un bon de commande, un ticket, une confirmation de rendez-vous -> Google sait que tu as consommé un service -> paf, enquête.

-

Les pros paient Google Business Les entreprises peuvent activer (ou laisser activé par défaut) des options d’évaluation automatiques. Beaucoup ne savent même pas que le truc est activé par défaut. Les secrétaires pensent que ça vient de Google. Les directeurs pensent que ça vient du groupe. La vérité ? Ça vient d’un capitalisme dopé à la donnée qui veut tout noter pour tout vendre à tout le monde (et si possible te faire bosser gratos).

- Le modèle économique du futur : l’évaluation permanente Pourquoi ? Parce que les avis c'est l'or du web. Parce que les commentaires ce sont des données importantes. Parce que ta fatigue numérique c'est le carburant du modèle publicitaire.

Jusqu'où ça ira ?

Évaluer une prise de sang ? OK. Évaluer un vendeur ? Bon. Évaluer un chirurgien alors que tu dors encore ? On frôle déjà le surréalisme (ou la connerie) !

Alors imaginons la suite…

“Veuillez évaluer votre passage aux toilettes publiques.”

“Avez-vous apprécié ce feu rouge ?”

“Notez votre conversation avec votre belle-mère.” (laissez vos émotions prendre le dessus)

“Sur une échelle de 1 à 5, comment trouvez-vous votre propre comportement aujourd’hui ?”

Le futur appartient à ceux qui cliquent tôt.

le monde devient un gigantesque formulaire Google

On ne vit plus. On ne fait plus. On évalue.

On note tout, tout le temps, partout. Et si on résiste, on reçoit un rappel :

“Votre avis est important pour nous.”Non, Google. Ce qui est important pour toi, ce n’est pas mon avis. C’est mes données.

Mercredi, le service des douanes et de la protection des frontières des Etats-Unis (CBP), a publié un document listant les mises à jour qu’il préconise en termes de collecte de données pour la délivrance des autorisations de voyage électroniques (ESTA). Sous couvert de protéger le pays « contre les terroristes étrangers et autres menaces à la sécurité nationale », les touristes devront bientôt livrer à l’administration Trump des informations personnelles que même leur propre gouvernement ne possède pas.

Les ressortissants de certains pays, dont la France, n’ont pas besoin d’un visa pour se rendre aux Etats-Unis s’ils comptent y faire du tourisme pendant moins de 90 jours et qu’ils possèdent un passeport biométrique. Il suffit de remplir une demande d’ESTA en ligne en répondant à quelques questions normales, du genre adresse, téléphone, contact en cas d’urgence, voire nom et adresse de l’employeur. Une question a été ajoutée en 2016, demandant des « renseignements associés à votre présence en ligne » tels que les « identifiants aux médias sociaux ». La question est « marquée comme optionnelle », et l’absence de réponse n’empêche pas la prise en compte de la demande d’ESTA.

Les États-Unis en quête de touristes bienveillants

Ça et plein d’autres choses vont changer début 2026. Le CBP a ainsi pondu un projet élargissant les données collectées pour obtenir un ESTA ou un visa, expliquant que l’idée est de se « conformer au décret présidentiel 14161 de janvier 2025 ». Le décret censé « protéger les États-Unis contre les terroristes étrangers et autres menaces à la sécurité nationale et à la sécurité publique », a des visées plus larges et permet bien des libertés à l’administration Trump. En gros, outre vérifier que vous n’êtes pas un terroriste, les États-Unis vont s’assurer que vous n’avez « pas d’attitude hostile envers leurs citoyens, leur culture, leur gouvernement, leurs institutions ou leurs principes fondateurs ».

Pour cela, le CBP va se montrer beaucoup plus intrusif qu’il ne l’est déjà, en commençant par abandonner le site web servant à déposer les demandes d’ESTA au profit d’une application mobile. La raison ? Elle « offre des méthodes de vérification d’identité avancées, notamment la détection de présence, la reconnaissance faciale et la vérification de la puce électronique du passeport par la technologie NFC ».

Ensuite, les demandeurs d’ESTA devront désormais obligatoirement « fournir leurs profils sur les réseaux sociaux des cinq dernières années ». Par « profils », le CBP entend « identifiants » et non pas un historique détaillé de tout ce qui a été publié. Mais cela implique de livrer une liste exhaustive des comptes sur 5 ans, qu’ils soient actif ou non. En revanche, l’administration américaine n’a pas encore précisé ce qu’elle entend par « médias sociaux ».

Des données sur les cinq à dix dernières années

Mais il y a encore pire en termes de données privées. Aux données « de base » collectées, le CBP souhaite ajouter ce qu’il appelle des « champs de données à forte valeur ajoutée ». Il y en a onze en tout, et les défenseurs du RGPD vont y laisser leurs derniers cheveux en voyant cela. Entre autres, il y a les numéros de téléphone utilisés au cours des cinq dernières années, mails utilisés au cours des dix dernières années, noms des membres de la famille et leurs numéros de téléphone sur les cinq dernières années, dates, lieux de naissance et adresses des membres de la famille, biométrie complète, empreintes digitales, ADN, numéros de téléphone professionnels sur les cinq dernières années et adresses mail professionnelles sur les dix dernières années.

Démocratie oblige, le CBP doit soumettre tout ça « au Bureau de la gestion et du budget pour examen et approbation ». Le public et les « autres agences fédérales » sont aussi invités à donner leur avis sur ces nouvelles mesures, « au plus tard le 9 février 2026 ». On ignore toutefois si ces avis auront vocation à modifier le contenu du texte ou s’ils sont purement consultatifs.

Après dix mois à chambouler la vie de centaines de milliers de fonctionnaires fédéraux, de millions d'Américains anonymes et de millions d'autres dans le monde entier, le département de l'Efficacité gouvernementale ou DOGE, semble avoir vécu.

Selon un article de Reuters paru le 23 novembre, Scott Kupor, le directeur de l'Office of Personnel Management (OPM), le service des ressources humaines de la fonction publique états-unienne, a fait une révélation intéressante. Interrogé par l'agence de presse sur le statut du DOGE, Scott Kupor a répondu: «Ça n'existe pas.» Il a ensuite précisé dans une publication sur le réseau social X que si le DOGE «n'avait peut-être pas de direction centralisée», ses principes «restent tout à fait d'actualité» au sein de l'administration Trump. Mais cette distinction ne rend pas le DOGE moins mort pour autant.

Voici donc une fin en eau de boudin pour un épisode de destruction pure, fomenté par l'homme le plus riche du monde, qui s'était vu remettre les clés du gouvernement des États-Unis afin qu'il en dispose selon son bon plaisir. Et c'est un Elon Musk au cerveau possiblement embrumé par la drogue qui s'est chargé de la branche exécutive du gouvernement avec toute la diligence d'un gamin de 5 ans qui s'occupe d'une Barbie: une coupe de cheveux tragique par-ci, un grand coup de marqueur indélébile par-là, avant de l'abandonner une ou deux semaines au fond du panier du chien.

Pour Elon Musk et les employés du DOGE qui se sont chargés de cette impitoyable attaque en règle du travail des agences fédérales, cela a été une exaltante foire d'empoigne dans les sphères du pouvoir. Pour le reste de la population, cela a été une catastrophe dont les conséquences vont se faire sentir sur plusieurs générations.

Un échec évident, selon la cinglante réalité des chiffres

Selon ses propres critères (réduction des dépenses et du gaspillage), le DOGE est un échec cuisant. Lorsqu'Elon Musk a été désigné pour diriger ce ministère fondé à la hâte après l'élection de Donald Trump, en novembre 2024, il s'est engagé à réduire les dépenses fédérales de 2.000 milliards de dollars la première année. Le 9 janvier 2025, avant même que Donald Trump ne prenne ses fonctions onze jours plus tard, Elon Musk avait réduit ses ambitions de moitié et estimé les futures coupes budgétaires à 1.000 milliards de dollars. Au bout de quelques mois, le chiffre promis avait encore diminué et tournait autour de 150 milliards de dollars.

Chaque fois que le département de l'Efficacité gouvernementale a voulu afficher ses réussites, ses chiffres n'ont pas résisté à un examen approfondi. Cet été, lorsque le DOGE a annoncé avoir fait économiser 52,8 milliards de dollars aux États-Unis, en mettant un terme à des contrats gouvernementaux, le média Politico n'a pu vérifier que pour 32,7 milliards de dollars de contrats effectivement résiliés et a conclu à une économie totale de seulement 1,4 milliard de dollars.

Le DOGE est arrivé à son estimation en usant d'une comptabilité fallacieuse. Selon Jessica Tillipman, doyenne associée aux études de droit des marchés publics au sein de la faculté de droit de l'université George-Washington (Washington D.C.), le stratagème utilisé reviendrait à «prendre une carte de crédit avec un plafond de 20.000 dollars, annuler le contrat et clamer ensuite: “Je viens d'économiser 20.000 dollars.”» Dans un des cas, le DOGE a affirmé avoir fait économiser 8 milliards de dollars aux contribuables états-uniens en annulant un contrat d'une valeur maximale de 8 millions de dollars.

Le funeste sort de l'Usaid... et des personnes qui bénéficiaient de son budget

Malgré toutes ses victorieuses exagérations, le DOGE a réellement battu des records, mais plutôt du côté des pertes. En première place sur la liste, figure la dissolution de l'Agence des États-Unis pour le développement international (Usaid). En tant que projet du gouvernement américain, l'Usaid n'était pas seulement un instrument de diplomatie opérant en douceur, c'était aussi une des initiatives les plus rentables en matière de progrès pour l'humanité. Sur les 15.000 dollars d'impôts payés en moyenne par chaque Américain·e en 2024, seuls 24 dollars étaient redirigés vers l'Usaid. Le budget de l'agence lui a permis de sauver 92 millions de vies dans le monde entier en deux décennies.

En faisant de la suppression de l'Usaid une de ses toutes premières décisions, le DOGE envoyait un message au monde entier: ces vies ne comptent pas autant que les vies américaines blanches et chrétiennes, privilégiées par l'administration Trump. C'était une manière de marquer des points politiques en malmenant les méprisables indigents du reste de la planète, en même temps qu'une salve inaugurale dans la guerre d'Elon Musk contre les andouilles qui croient bêtement en une gouvernance bienveillante et réfléchie au service d'un monde meilleur.

La suppression de l'Usaid a déjà porté ses funestes fruits. Selon une étude conduite par l'épidémiologiste Brooke Nichols de l'université de Boston (Massachusetts), plus de 654.000 personnes sont pour l'heure mortes à cause de la fin de l'aide apportée par l'Usaid, dont plus de deux tiers sont des enfants. Même si une partie des financements est restaurée, ce bilan des morts liés au DOGE continuera de croître, car il faut parfois du temps pour que des personnes meurent de maladies soignables et évitables qui n'ont été ni traitées ni évitées. Et chaque mort par la faute de l'équipe muskienne de programmateurs naziphiles et d'un racisme éhonté laissera derrière elle des proches dévastés par le chagrin.

Le reflet décomplexé de la politique de Donald Trump

Cet allègre dédain pour la vie des pauvres racisés n'est qu'une des illustrations de la manière dont le DOGE est un parfait miroir du projet de Donald Trump et résume à lui seul toute son administration. Il y a aussi eu le mépris du DOGE pour la loi (en septembre, un tribunal fédéral a jugé que des dizaines de milliers de licenciements étaient illégaux) et son impunité (le juge n'a pas ordonné que les salariés soient réengagés).

Il y a eu sa manière de tenter de compliquer la vie des Américains ordinaires tout en aidant les banquiers fortunés (en réintroduisant les frais de découvert); ainsi que celle qui a nui aux malades (en mettant abruptement un terme à des centaines d'essais médicaux auxquels participaient plus de 74.000 patients). Le DOGE a aussi été le principal instrument de mise en place de la stratégie de Donald Trump qui consiste à faire tellement de choses choquantes et inadmissibles qu'il en est devenu impossible de se concentrer sur une transgression en particulier.

Associant la mentalité bâclée et aventurière d'une start-up de la tech et l'indifférence morale de mercenaires du piratage, le DOGE a fini par devenir le prétexte d'une nouvelle attaque contre le peuple états-unien.

Le DOGE, tout comme le reste de l'administration Trump, est une illustration de ce qui se produit lorsque les gens les plus ignorants, les plus négligents et avec les moins bonnes intentions du monde sont placés aux manettes pour prendre des décisions sur des questions de vie ou de mort. Des ingénieurs logiciels âgés d'une petite vingtaine d'années ont été investis de l'autorité d'annuler personnellement des versements à des programmes jugés critiques par le secrétaire d'État Marco Rubio, tels que l'aide à l'Ukraine ou à la Syrie, ainsi que des initiatives du Plan d'urgence du président américain pour la lutte contre le sida (Pepfar) qui vise à combattre le VIH en Afrique.

Les employés du DOGE ont été à l'initiative du renvoi de milliers d'agents de l'Internal Revenue Service, l'agence gouvernementale chargée des impôts, avant de se rendre compte de leur importance et de supplier qu'ils soient réintégrés. Des gens comme un certain Edward Coristine, alias «Big Balls» («grosses couilles» en français), âgé de 19 ans et arrivé au sein du DOGE avec un passif de fuite de données sensibles d'un précédent employeur, se sont soudain mis à décider de la poursuite de la recherche sur le cancer, de la pertinence du secours à apporter aux randonneurs égarés dans les parcs nationaux et de l'aide humanitaire à expédier après une catastrophe naturelle.

Associant la mentalité bâclée et aventurière d'une start-up de la tech et l'indifférence morale de mercenaires du piratage, le DOGE a fini par devenir le prétexte d'une nouvelle attaque contre le peuple états-unien. Au début du mois d'août, lorsqu'Edward «Big Balls» Coristine a été agressé par au moins deux autres adolescents à 3h du matin, dans un quartier de Washington, Donald Trump a pris cet événement comme un prétexte pour envoyer la garde nationale patrouiller dans la capitale, le début d'une «vague» d'opérations policières fédérales dans tout le pays.

Le 47e président des États-Unis n'avait pas besoin d'une raison pour justifier de punir les villes démocrates. Mais il était logique que l'incident qui lui a servi à lancer son occupation de Washington implique le type qui avait ravagé le principal employeur de la ville.

Le lent poison du DOGE n'a pas fini d'intoxiquer les États-Unis

L'administration Trump a récusé l'annonce de la mort du département de l'Efficacité gouvernementale par Reuters. Scott Kupor, le directeur du service des ressources humaines de la fonction publique, a insisté sur le fait que l'esprit du DOGE persisterait. Il a écrit sur X que les agences fédérales allaient désormais «institutionnaliser» les initiatives de réduction des réglementations et des emplois fédéraux. En gros, a dit l'administration Trump, elle n'a pas du tout fait euthanasier le DOGE, elle l'a envoyé vivre dans un chouette refuge à la campagne.

Mais le souvenir du DOGE subsistera longtemps après le départ (un jour? peut-être?) de Donald Trump de la Maison-Blanche. Nous n'en sommes qu'au début des effets des entraves du DOGE envers le travail du gouvernement fédéral, au point que la population états-unienne va finir par perdre toute foi dans sa capacité à accomplir les tâches et les services qu'elle attend de lui depuis si longtemps. Si les États-Unis veulent un jour reconstruire le gouvernement, il leur faudra un ingrédient bien plus compliqué à trouver que du temps ou de l'argent: une volonté politique.

Les futurs dirigeants qui voudront restaurer le gouvernement tel qu'il était se verront accuser d'engorger les agences fédérales avec des milliers de «nouveaux» emplois et programmes. L'équivalent de milliers d'années de compétences cumulées auront disparu en fumée. Il sera impossible de rattraper les années volées par le DOGE dans les domaines de la recherche biomédicale, des études sur les droits civiques et du contrôle de la sécurité nationale.

Le DOGE a également laissé derrière lui une mine cachée prête à exploser à tout moment. Ce ministère avait un accès dont on ne mesure pas l'ampleur à des kilomètres de données sensibles du type renseignements financiers, dossiers médicaux et peut-être informations syndicales. Personne ne sait exactement quelles informations ont été prises ou copiées par les salariés du DOGE, où ils les ont stockées ou ce que Elon Musk a l'intention de faire avec. Ils ont dissimulé ce qu'ils faisaient et les données qu'ils piquaient en désinstallant les outils de surveillance et en effaçant les enregistrements d'accès –exactement ce que ferait une entreprise criminelle de piratage informatique.

Quiconque est assez fou pour confier la manne des données du gouvernement fédéral à Elon Musk, à «Big Balls» et à leurs acolytes, sans penser qu'ils vont les faire fuiter, les vendre, les exploiter, les échanger ou s'en servir dans leur intérêt personnel, est un crétin. C'est peut-être la fin de la courte et répugnante vie du DOGE, mais son héritage, plus sombre encore, n'a pas fini de hanter les États-Unis.

Donald Trump mène désormais sa bataille contre le « wokisme » sur le terrain lexical. « Immigrant », « santé mentale », « égalité d'accès aux soins »... La liste des mots à « éviter » dans les documents gouvernementaux s'allonge, et avec elle, l'objectif de chasser l'idéologie « woke » des agences de l'État. Le New York Times en a compilé 200 d'entre eux – la liste est probablement plus longue – issus de directives envoyées à des agences d'État pour se conformer aux décrets pris par Donald Trump. Dans les jours qui ont suivi, des mots comme « changement climatique », « discrimination » ou « LGBTQ » ont progressivement disparu des sites web de l'administration américaine, toujours selon le New York Times, captures d'écran avant-après à l'appui.

En février dernier, la Fondation nationale pour la science (NSF) – un organisme de financement de la recherche scientifique américaine – a envoyé aux chercheurs un document interne listant plus de 120 mots « à bannir » de leurs demandes de subvention mais aussi de la présentation de milliers de projets en cours. La raison ? L'emploi d'un de ces mots « suspects » déclenche automatiquement une inspection de l'administration pour déterminer s'ils respectent bien les nouveaux décrets et le cas échéant décréter l'arrêt pur et simple de leur financement.

Voici la liste des mots recensés par le New York Times le 7 mars, que « Marianne » a traduite pour vous.

« A » comme « antiracisme »

Accessible : accessible

Activism : activisme

Activists : activistes

Advocacy : plaidoyer

Advocate : militant, défenseur

Advocates : militants, défenseurs

Affirming care : soin d'affirmation de genre

All-inclusive : tout inclus

Allyship : allié, alliance

Anti-racism : antiracisme

Antiracist : antiraciste

Assigned at birth : assigné à la naissance

Assigned female at birth : assigné au sexe féminin à la naissance

Assigned male at birth : assigné au sexe masculin à la naissance

At risk : à risque

« B » comme « Black »

Barrier : barrière

Barriers : barrières

Belong : appartenir

Bias : biais

Biased : biaisé

Biased toward : biaisé en faveur de

Biases : biais

Biases towards : préjugés à l'égard de

Biologically female : biologiquement femme

Biologically male : biologiquement homme

BIPOC (Black, indigenous and people of color) : Noirs, autochtones et personnes de couleur

Black : noir

Breastfeed people : personne qui allaite

Breastfeed person : personne qui allaite

« C » comme « changement climatique »

Chestfeed people : personne qui allaite

Chestfeed person : personne qui allaite

Clean energy : énergie propre

Climate change : changement climatique

Climate science : science du climat

Commercial sex worker : travailleuse du sexe

Community diversity : diversité

Community equity : équité communautaire

Confirmation bias : biais de confirmation

Cultural competence : pertinence culturelle

Cuiltural differences : différences culturelles

Cultural heritage : héritage culturel

Cultural sensitivity : sensibilité culturelle

Culturally appropriate : culturellement approprié

Culturally responsive : culturellement approprié

« D » comme « discrimination »

DEI (Diversity, Equity and Inclusion) : programmes de diversité et d'inclusion du gouvernement fédéral

DEIA (Diversity, Equity, Inclusion and Accessibility) : programmes de diversité, d'équité, d'inclusion et d'accessibilité

DEIAB (Diversity, Equity, Inclusion, Accessibility and Belonging) : programmes de diversité, d'équité, d'inclusion, d'accessibilité et d'appartenance

DEIJ (Diversity, Equality, Inclusion, Justice) : diversité, égalité, inclusion, justice

Disabilities : handicap

Disability : handicap

Discriminated : discriminé

Discrimination : discrimination

Discriminatory : discriminatoire

Disparity : disparité

Diverse : divers, varié

Diverse backgrounds : diversité des origines

Diverse communities : diversité des communautés

Diverse community : communauté hétérogène

Diverse group : groupe hétérogène

Diverse groups : groupes divers

Diversified : diversifié

Diversify : diversifier

Diversifying : diversification

Diversity : diversité

« E » comme « expression »

Enhance the diversity : renforcer la diversité

Enhancing diversity : renforcer la diversité

Environmental quality : qualité environnementale

Equal opportunity : égalité des chances

Equality : égalité

Equitable : équitable

Equitableness : équité

Equity : équité

Ethnicity : origine ethnique

Excluded : exclu

Exclusion : exclusion

Expression : expression

« F » comme « féminisme »

Female : femme, femelle

Females : femmes, femelles

Feminism : féminisme

Fostering inclusivity : favoriser l'inclusion

« G » comme « genre »

GBV (gender based violence) : violence basée sur le genre

Gender : genre

Gender based : basé sur le genre

Gender based violence : violence basée sur le genre

Gender diversity : diversité de genre

Gender identity : identité de genre

Gender ideology : idéologie de genre

Gender-affirming care : soins de santé d'affirmation de genre

Genders : genres

Gulf of Mexico : Golfe du Mexique

« H » comme « historiquement »

Hate speech : discours haineux

Health disparity : inégalités en matière de santé

Health equity : égalité de santé

Hispanic minority : minorité hispanique

Historically : historiquement

« I » comme « inégalités »

Immigrants : migrants

Implicit bias : biais implicite

Implicit biases : biais implicites

Inclusion : inclusion

Inclusive : inclusif

Inclusive leadership : leadership inclusif

Inclusiveness : inclusion

Inclusivity : inclusivité

Increase diversity : accroître la diversité

Increase the diversity : accroître la diversité

Indigenous community : communauté autochtone

Inequalities : inégalités

Inequality : inégalité

Inequitable : inéquitable, injuste

Inequities : injustices

Inequity : injustice

Injustice : injustice

Institucional : institutionnelle

Intersectional : intersectionnel

Intersectionality : intersectionnalité

« K » comme « key groups : groupes cibles »

Key groups : groupes cibles

Key people : individus cibles

Key populations : populations cibles

« L » comme « LGBTQ »

Latinx : latinos américains

LGBT : Lesbiennes, Gays, Bisexuels, Transgenres

LGBTQ : Lesbiennes, Gays, Bisexuels, Transgenres et Queer

« M » comme « minorité »

Marginalize : marginaliser

Marginalized : marginalisé

Men who have sex with men (MSM) : hommes qui ont des relations sexuelles avec des hommes

Mental health : santé mentale

Minorities : minorités

Minority : minorité

Most risk : risque le plus élevé

MSM : hommes qui ont des relations sexuelles avec des hommes

Multicultural : multiculturelle

Mx : pronom non-genré

« N » comme « non binaire »

Native American : amérindien

Non-binary : non binaire

Nonbinary : non binaire

« O » comme « oppression »

Oppression : oppression

Oppressive : oppressif, oppressive

Orientation : orientation

« P » comme « politique »

People + uterus : personnes avec utérus

People-centered care : soins centrés sur les personnes

Person-centered : axé sur la personne

Person-center care : soins centrés sur la personne

Polarisation : polarisation

Politique : politique

Pollution : pollution

Pregnant people : personnes enceintes

Pregnant person : personne enceinte

Pregnant persons : gens enceints

Prejudice : préjugé

Privilege : privilège

Privileges : privilèges

Promote diversity : promouvoir la diversité

Promoting diversity : promouvant la diversité

Pronoun : pronom

Pronouns : pronoms

Prostitute : prostitué

« R » comme « racisme »

Race : race et ethnie

Race and ethnicity : race et origine ethnique

Racial : racial

Racial diversity : diversité de race

Racial identity : identité de race

Racial inequality : inégalité de race

Racial justice : justice raciale

Racially : racialement, selon la race

Racism : racisme

« S » comme « socioéconomique »

Segregation : ségrégation

Sense of belonging : sentiment d'appartenance

Sex : sexe

Sexual preferences : préférences sexuelles

Sexuality : sexualité

Social justice : justice sociale

Sociocultural : socioculturel

Socioeconomic : socioéconomique

Status : statut, position, état

Stereotype : stéréotype

Systemic : systémique

« T » comme « transgenre »

They / them : ils, elles, eux, iel

Trans : trans

Transgender : transgenre

Transsexual : transsexuel

Trauma : trauma, traumatisme

Traumatic : traumatique, traumatisant

Tribal : tribal

« U » comme « underprivileged : personnes défavorisées »

Unconscious bias : biais implicites

Underappreciated : sous-estimé

Underprivileged : personnes défavorisées

Underrepresentation : sous-représentation

Underrepresented : sous-représentés

Underserved : mal desservi

Undervalued : sous-estimé

« V » comme « victimes »

Victim : victime

Victims : victimes

Vulnerable populations : populations vulnérables

« W » comme « women : femmes »

Women : femmes

Il voulait offrir à sa mère, qui fêtait ses 50 ans, un cadeau « à la hauteur de sa vie ». En maîtrisant bien les codes, Baptiste Jeauneau a donc fait appel pour cela à l’intelligence artificielle. Âgé de 21 ans, le jeune homme a d’abord collecté des témoignages, souvenirs et photos de proches. L’IA a ensuite fait le reste, mettant en forme tous ces fragments collectés dans un récit de vie « cohérent » selon lui. La surprise semble en tout cas avoir bien fonctionné. « Ma mère a pleuré en lisant le livre, raconte-t-il. En voyant tant d’émotions, je me suis dit que cette idée devait dépasser le cadre familial. »

Voilà comment est née la toute jeune start-up My Wai, lancée il y a quelques semaines à peine par cet étudiant en master à la Rennes School of Business. Alors que l’intelligence artificielle envahit progressivement tous les champs de notre vie, le jeune autoentrepreneur entend la « mettre au service de la mémoire humaine. » Avec comme objectif de « démocratiser la biographie », qui n’est pas réservée qu’aux personnes célèbres. Car même sans être mégalo, tout le monde a une histoire qui mérite d’être racontée.

L’écrivain public pas à la portée de toutes les bourses

Pour laisser une trace comme héritage et transmettre leur histoire, certains se tournent vers des écrivains publics qui vont faire de la vie d’anonymes un roman. Mais la démarche n’est pas à la portée de toutes les bourses, l’écriture d’une biographie pouvant grimper jusqu’à 5.000 euros en fonction du temps passé. Avec les progrès de l’intelligence générative, plusieurs start-ups se sont donc ruées sur ce marché naissant des biographies et récits de vie générés à l’aide de l’IA. Comme My Wai donc, mais aussi Life Story AI ou Elefantia avant elle.

Pour collecter la matière qui servira de base à l’écrit, chacune a sa propre technique : le dépôt de souvenirs par des proches pour l’une ou des questions à l’oral ou à l’écrit pour les autres. « On va d’abord répondre à une dizaine de questions assez communes pour comprendre et déterminer les grands chapitres de sa vie ; les questions vont ensuite être plus poussées et personnalisés », précise Thierry Moncorger, cofondateur d’Elefantia. La force de l’IA entre alors en action pour retranscrire les conversations, ordonner le récit et le structurer en chapitres, très souvent dans un ordre chronologique. « L’IA n’invente rien, assure Baptiste Jeauneau. Tout part du récit de la personne et l’IA aide ensuite à la rédaction et à la mise en forme. »

Des seniors mais aussi une clientèle plus jeune