La revue de web de Kat

Dans L'Autre Bataille de Poitiers, l'historien et archéologue Philippe Sénac rappelle quant à lui la différence entre mythe et réalité à travers deux éléments centraux. D'abord, il explique que l'occupation de la Gaule méridionale par les musulmans au VIIIe siècle est beaucoup plus limitée que ce que laisse penser la légende construite a posteriori; ensuite, que la prétendue bataille de Poitiers (732 ou 733) est en fait une simple escarmouche sur le plan militaire. Si, par la suite, l'événement est devenu un haut fait d'armes, c'est notamment au cours de la reconstruction de l'histoire sous la monarchie de Juillet (1830-1848), puis sous la Troisième République (1870-1940).

En fait, cette bataille est venue marquer la fin des conquêtes arabes, qui s'étaient déjà soldées par une série de défaites plus importantes comme celle de Toulouse en 721 ou de Covadonga (Espagne) l'année suivante. Poitiers marque surtout les débuts des succès des Francs et de leur expansion en Europe.

Le récit de l'épisode a été modifié au fil des siècles. En reprenant plusieurs sources, Philippe Sénac souligne que si l'Espagne a bel et bien été occupée, la Narbonnaise (le Gard et l'Aude principalement) a été soumise et est devenue une wilaya dans laquelle les conquérants ont laissé une autonomie interne à l'ancienne province. Elle a servi de point d'appui pour les offensives vers le Nord, qui sont principalement remontées vers la région lyonnaise, alors que l'attaque en direction de Poitiers est venue directement de l'Espagne en passant par Bordeaux.

En outre, cette bataille ne marque pas la fin des tentatives de conquête: ce sont les victoires de Pépin le Bref (714-768) jusqu'en 768 qui stabilisent la région. Et encore, puisque jusqu'au XIe siècle, des raids ont à nouveau eu lieu. La reconstruction mémorielle a directement influencé cette réécriture partielle de l'histoire.

L'Autre Bataille de Poitiers – Quand la Narbonnaise était arabe (VIIIe siècle) par Philippe Sénac chez Armand Colin paru le 18 octobre 2023

Mise en garde : Ce message concerne des vœux.

Si vos croyances ou vos pratiques substitutives vous interdisent d'en recevoir, cessez immédiatement la lecture de ce message.

Le téléchargement de ces vœux est conforme :

- à la Loi n°2009-669 du 12 juin 2009 (et suivantes) favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet, autrement appelée loi Hadopi ou loi Création et Internet,

- à la loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure autrement appelée Loppsi 2.

-

à la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale.

- à la loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement, version consolidée au 29 décembre 2015.

Il est garanti sans spoiler de Black Mirror ni The Marvelous Mrs. Maisel YOU, The Queen's Gambit.

Cependant, avant de poursuivre, assurez vous qu'il soit conforme aux lois de votre pays si vous lisez ce message via une connexion ne fonctionnant pas avec une adresse IP française, particulièrement si vous utilisez un VPN.

Conditions d'acceptation : En acceptant mes vœux, vous acceptez les termes suivants et ne serez pas autorisés à en réclamer la reprise ou l'échange :

-Ces vœux, personnels et partageables, peuvent être renouvelés à tout moment, à mon initiative ou la vôtre, quelle qu'en soit la raison, ou même sans raison aucune.

-Bien que ces vœux soient sincères, ils ne comportent aucun engagement quant à leur efficacité réelle. Il n'est donc pas recevable d'en exiger une garantie. Si vous en partagez le sens et le contenu, il est vivement recommandé de mettre un peu du vôtre pour leur accomplissement.

-Quoi qu'il arrive, je ne pourrai être tenue responsable pour tout événement (ou absence d'événement, notamment en cas de survenue ou de non survenue de fin du monde avant le terme échu de l'année en cours.) qui ne serait pas conforme aux souhaits suivants.

Dans le contexte de l'émergence d'une nouvelle année - 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 sans que cette acceptation puisse être vue comme un manque de respect pour le calendrier de votre religion ou de toute autre calendrier de substitution, veuillez accepter, sans aucune obligation, mes meilleurs vœux pour une bonne santé, votre accomplissement personnel et votre succès professionnel, dans le respect des coutumes et des traditions de votre choix - ou de vos pratiques substitutives, dans le respect des pratiques et des traditions ou des pratiques substitutives des autres, ou même l'absence de traditions ou pratiques des deux côtés.

Ces vœux concernent également un environnement plus sain, plus de solidarité, et une plus longue et heureuse vie.

Ces vœux sont adressés sans distinction de race, de religion (ou son absence), d'âge, de nationalité, de sexe, de couleur (de peau ou politique), d'orientation sexuelle, de physique ou de choix musicaux (que vous appréciez ou non Benjamin Biolay Zaz le Gangnam Style de Psy les Daft Punk David Guetta, Adèle, Jul, Despacito, MadameMonsieur Meercy, Big Flow et Oli, Gims, Clara Luciani), pour une période d'un an, ou l'avènement d'une autre période de vœux, au plus tôt des deux.

Veuillez également recevoir, si cela vous est autorisé, le nombre de baisers de nouvel an approprié - sous le gui ou sans gui, en fonction de votre région, de vos pratiques, rites, traditions et coutumes ou absence de règles en la matière, sans pour autant que cela puisse être considéré comme une marque d'irrespect ou une incitation perverse de quelque nature que ce soit.

Somehow, Bonne Moins pire Belle Pas trop mauvaise pas pire moins terrible année que 2021 à toutes et tous !

Note : Toutes les références à 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021 ont été remplacées par l'année 2022 et seront remplacées par 2023 après une période de 12 mois courant à partir de ce jour.

Merci de votre participation à cette politique de recyclage.

Dans quelle mesure les différentes générations sont-elles plus ou moins sensibles à la notion de surveillance ? Un regard sur les personnes nées au tournant des années 80 et 90 montre que ces dernières abandonnent probablement plus facilement une part de contrôle sur les données personnelles et n’ont sans doute pas eu totalement conscience de leur grande valeur.

Peut-être qu’à l’approche des Jeux olympiques de Paris, avez-vous vaguement protesté lors de la mise en place d’un fichier vidéo algorithmique ? Et puis avez-vous haussé les épaules : un fichier de plus. Peut-être par résignation ou par habitude ? Comme d’autres, vous avez peut-être aussi renseigné sans trop vous poser de questions votre profil MySpace ou donné votre « ASV » (âge, sexe, ville) sur les chats Caramail au tournant des années 1990-2000 et encore aujourd’hui vous cliquez quotidiennement sur « valider les CGU » (conditions générales d'utilisation) sans les lire ou sur « accepter les cookies » sans savoir précisément ce que c’est.

En effet, peut-être, faites-vous partie de ce nombre important d’individus nés entre 1979 et 1994 et avez-vous saisi au vol le développement de l’informatique et des nouvelles technologies. Et ce, sans forcément vous attarder sur ce que cela impliquait sur le plan de la surveillance des données que vous avez accepté de partager avec le reste du monde…

World Wide Web

Pour se convaincre de l’existence de cette habitude rapidement acquise, il suffit d’avoir en tête les grandes dates de l’histoire récente de l’informatique et d’Internet : Apple met en 1983 sur le marché le premier ordinateur utilisant une souris et une interface graphique, c’est le Lisa.

Puis le World Wide Web est inventé par Tim Berners-Lee en 1989, 36 millions d’ordinateurs sont connectés à Internet en 1996, Google est fondé en 1998 et Facebook est lancé en 2004. L’accélération exponentielle d’abord des machines elles-mêmes, puis des réseaux et enfin du partage de données et de la mobilité a suivi de très près les millennials.

La génération précédente, plus âgée, a parfois moins l’habitude de ces outils ou s’est battue contre certaines dérives initiales, notamment sécuritaires. La suivante, qui a été plongée immédiatement dans un monde déjà régi par l’omniprésence d’Internet et des réseaux, en connaît plus spontanément les risques (même si elle n’est pas nécessairement plus prudente).

Un certain optimisme face à l’informatique

Probablement du fait de ce contexte, la génération née entre le début des années 1980 et le milieu des années 1990 est aussi celle qui est la plus optimiste face au développement des technologies.

Cet état de fait apparaît d’autant plus clairement que la « génération Z », plus jeune, est marquée généralement par une plus grande apathie voire un certain pessimisme notamment quant au devenir des données personnelles.

En effet, aujourd’hui, les plus jeunes, déjà très habitués à l’usage permanent des réseaux sociaux et aux surveillances de toute part, se trouvent très conscients de ses enjeux mais font montre d’une forme de résignation. Celle-ci se traduit notamment par le « privacy paradox » mis en lumière par certains sociologues et qui se traduit par une tendance paradoxale à se réclamer d’une défense de la vie privée tout en exposant très largement celle-ci volontairement par l’utilisation des réseaux sociaux.

A contrario, cette confiance en la technologie se manifeste spécialement par une forme de techno-optimisme, y compris lorsqu’il s’agit de l’usage de données personnelles. Cet état d’esprit se traduit dans de nombreux domaines : lorsqu’il s’agit de l’usage des données de santé par exemple ou plus généralement quant à l’utilisation des technologies pour régler des problèmes sociaux ou humains comme le réchauffement climatique.

La priorisation de valeurs différentes

Cet optimisme est aussi visible lorsqu’il s’agit d’évoquer les fichiers policiers ou administratifs. S’il n’existe pas de données précises sur l’acceptation des bases de données sécuritaires par chaque tranche d’âge, il n’en demeure pas moins que la génération des 30-45 ans n’est plus celle de l’affaire Safari dont l’éclatement, après la révélation d’un projet de méga-fichier par le ministère de l’Intérieur, a permis la naissance de la CNIL.

Cette génération a, au contraire, été marquée par des événements clés tels que les attentats du 11 septembre 2001 ou la crise économique de 2009.

Ces événements, et plus généralement le climat dans lequel cette génération a grandi et vit aujourd’hui, la conduisent à être, d’après les études d’opinion récentes, plus sensible aux questions de sécurité que d’autres. Elle entretient ainsi un rapport différent à la sécurité, moins encline à subir des contrôles d’identité répétés (qui sont bien plus fréquents chez les plus jeunes) mais plus inquiète pour l’avenir et plus sensible aux arguments sécuritaires.

Cet état d’esprit favorise en conséquence une plus grande acceptation encore des fichiers et aux dispositifs de sécurité qui sont perçus comme des outils nécessaires à l’adaptation aux nouvelles formes de délinquance et de criminalité, par exemple à l’occasion de l’organisation des futurs Jeux olympiques et paralympiques en France ou rendus utiles pour permettre la gestion d’une pandémie comme celle du Covid-19.

De l’acceptation à l’accoutumance

Les deux phénomènes – optimisme face au développement des technologies et sensibilité à la question sécuritaire – sont d’autant plus inextricables qu’il existe un lien important entre usages individuels et commerciaux des technologies d’une part et usages technosécuritaires d’autre part. En effet, les expériences en apparence inoffensives de l’utilisation récréative ou domestique des technologies de surveillance (caméras de surveillance, objets connectés, etc.) favorisent l’acceptabilité voire l’accoutumance à ces outils qui renforcent le sentiment de confort tant personnel que sécuritaire.

La génération des trentenaires et quadra actuelle, très habituée au développement des technologies dans tous les cadres (individuels, familiaux, professionnels, collectifs, etc.) et encore très empreinte du techno-optimisme de l’explosion des possibilités offertes par ces outils depuis les années 1990 est ainsi plus encline encore que d’autres à accepter leur présence dans un contexte de surveillance de masse.

Cet état d’esprit favorise en conséquence une plus grande acceptation encore des fichiers et aux dispositifs de sécurité qui sont perçus comme des outils nécessaires à l’adaptation aux nouvelles formes de délinquance et de criminalité. Maxim Hopman/Unsplash, CC BY-NC-ND

La pénétration très importante de ces dispositifs dans notre quotidien est telle que le recours aux technologies même les plus débattues comme l’intelligence artificielle peut sembler à certains comme le cours normal du progrès technique. Comme pour toutes les autres générations, l’habituation est d’autant plus importante que l’effet cliquet conduit à ne jamais – ou presque – remettre en cause des dispositifs adoptés.

L’existence de facteurs explicatifs

Partant, la génération des 30-45 ans, sans doute bien davantage que celle qui la précède (encore marquée par certains excès ou trop peu familiarisée à ces questions) que celle qui la suit (davantage pessimiste) développe une forte acceptabilité des dispositifs de surveillance de tous horizons. En cela, elle abandonne aussi probablement une part de contrôle sur les données personnelles dont beaucoup n’ont sans doute pas totalement conscience de la grande valeur.

Au contraire, les réglementations (à l’image du Règlement général sur la protection des données adopté en 2016 et appliqué en 2018) tentant de limiter ces phénomènes sont parfois perçues comme une source d’agacement au quotidien voire comme un frein à l’innovation.

Sur le plan sécuritaire, l’acceptabilité de ces fichages, perçus comme nécessaires pour assurer la sécurité et la gestion efficace de la société, pose la question de la confiance accordée aux institutions. Or, là encore, il semble que la génération étudiée soit moins à même de présenter une défiance importante envers la sphère politique comme le fait la plus jeune génération.

Demeurent très probablement encore d’autres facteurs explicatifs qu’il reste à explorer au regard d’une génération dont l’état d’esprit relativement aux données personnelles est d’autant plus essentiel que cette génération est en partie celle qui construit le droit applicable aujourd’hui et demain en ces matières.

Comme chaque année, des millions de Français profitent du Black Friday pour faire de supers affaires. Lucie V., elle, a fait l’affaire du siècle. Rencontre.

Publié le 24 Nov 2023 à 10h00 Par La Rédaction

Black Friday, c’est une tradition venue tout droit des Etats-Unis pour faire de supers affaires et contribuer à développer notre société consumériste. Comme chaque année donc, c’est l’occasion de faire des “good deals” comme a pu le faire Lucie V., étudiante, qui nous explique :

“Comme chaque année, je me suis connectée au site amazon et sans surprise y avait de supers deals. J’ai donc sélectionné un aspirateur avec fil à -60% au cas où mon aspirateur sans fil tombe en panne. J’ai aussi pris un tapis de yoga à -20% pour le jour où je me motive à faire du yoga, et des jeux vidéos à – 50%. Bon j’ai pas encore la console, mais peut-être l’année prochaine”.

Une fois son panier plein de bonnes affaires et de grosses ristournes, l’étudiante s’apprêtait à payer quand soudain elle a découvert un bouton qu’elle n’avait jamais vu auparavant. “J’ai vu un petit logo amusant et j’ai cliqué dessus. Tout d’un coup mon panier s’est vidé et le montant de mes achats est passé à 0€, j’ai ha-llu-ci-né. Meilleur deal !”.

La flemme de recréer un nouveau panier et de faire de nouvelles emplettes l’a emporté et Lucie n’a finalement rien acheté lors du Black Friday. Aujourd’hui, elle donne des formations de suppression de panier à d’autres acheteurs compulsifs.

Sous l’ancien régime les morts étaient enterrés dans le sol des églises. Comment cela se passait-il ? Avez-vous les références d’un livre sur cette question ?

Depuis le Moyen âge, dans un contexte d’ignorance et de superstition, l’âme d’un corps placé dans l’église était supposée aller plus vite et plus prés de dieu au paradis ; ceci moyennant finance, les places les plus proches du chœur étant les plus chères ; les familles achetaient un caveau à tel emplacement ; leurs enfants et descendants, dans leur testament, “élisaient leur sépulture dans telle tombe où sont enterrés leurs prédécesseurs”, parfois en précisant l’emplacement à l’intérieur de l’église par exemple “à côté de la chapelle Ste Catherine” (trouvé dans un testament).

Les corps étaient enterrés sous les dalles du pavement de l’église, dalles soulevées à l’occasion d’un enterrement ; les familles aisées pouvaient faire construire une chapelle sur les côtés de l’église, à l’intérieur d’une église, chapelle dédiée à un saint protecteur, et où étaient ensevelis les membres de la famille ; l’ornement de ces chapelles reflétait la gloire et la richesse des familles.

Un édit de 1776 interdit les inhumations dans les églises pour des raisons de salubrité, mais cet édit n’est pas totalement respecté ; depuis 1950 seuls les archevêques ont eu le droit d’être enterrés dans une église ou cathédrale, par exemple la Cathédrale Saint Sauveur d’Aix en Provence.

Au Moyen âge et sous l’Ancien régime, avec l’évolution de la population et des villes, se développent les cimetières, à la fois lieu béni et sacré, mais aussi lieux de marché ou pâturage pour le petit bétail. Un édit de 1695 fait obligation aux habitants de clôturer le cimetière paroissial. En 1715, la plupart des cimetières de campagne étaient clôturés. D’abord situés dans les villes, à partir de 1730, les cimetières sont transférés à la périphérie des villes pour raison d’infection. Cette coutume n’est définitivement adoptée qu’à partir des années 1780.

Certains actes de sépulture mentionnent l’endroit exact où le corps a été inhumé dans l’église. Il peut s’agir d’une localisation géographique : à main droite en entrant dans l’église ou d’une localisation familiale. Ainsi le jeune Noël Marie est enterré dans l’église, à côté de ses frères, sous le banc de son père… En 1776, une ordonnance de Louis XVI interdit, pour des raisons sanitaires d’ensevelir dans les églises.

Vous pouvez retrouver une description des “pompes funèbres” dans le livre de Gabriel Audisio, des Paysans XVe-XIXe siècles chez Armand Colin.

Pour le SYGENE,

Chantal Cosnay, généalogiste professionnelle à Aix en Provence (13)

& Christine Lescène, généalogiste professionnelle à Blois (41)

Les arbres remarquables sont des survivants. Ils ont échappé aux flammes, aux guerres et aux ravages du temps. Ils ont sauvé leur vénérable ramure de l'urbanisation galopante et des grandes réformes agricoles. En Bretagne, avec une centaine de ces monuments naturels par département, leur densité est beaucoup plus importante que dans toutes les autres régions françaises. Pourquoi ? Parce que, contrairement à ce que l'on pense, c'est quand ils s'enracinent dans le patrimoine des hommes, parfois loin des bois, que les arbres sauvent leurs feuilles d'un hiver définitif.

2.000 arbres signalés

Leurs noeuds incongrus et leurs branches tordues racontent notre histoire. Mais encore faut-il dénicher ces ouvrages muets. C'est le travail patient qu'a mené Mickaël Jézégou. Ce technicien forestier au conseil départemental des Côtes-d'Armor arrive au terme d'un recensement minutieux, entamé en 2008. Avec lui, des associations, mais aussi des particuliers, mobilisés pour signaler quelque 2.000 candidats potentiels. « Cet inventaire régional est le fruit d'un travail participatif, avec des centaines de bénévoles ». Mickaël Jézégou, de son côté, coordonne et écrit le plus gros d'un beau livre qui sortira en septembre prochain, sur la base de cette collecte passionnée.

Ce que les arbres disent de nous

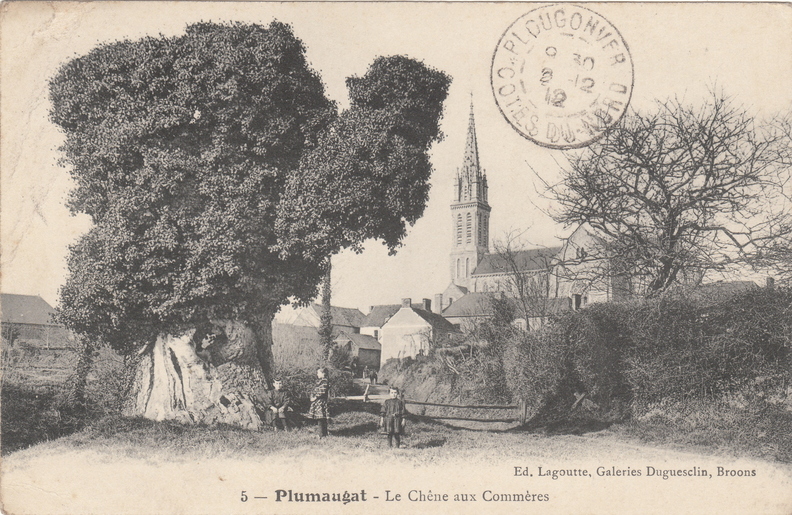

« Il n'y a pas de statut juridique pour ces arbres. Nous avons retenu ceux, qui, par leur sacralité, leur essence, leur esthétique, présentaient un caractère remarquable ». L'âge, évidemment, est essentiel. Mais surtout « leur sens, dans une histoire locale, régionale ou nationale, ce qu'ils disent de nous ». « L'arbre a longtemps été au coeur du hameau, c'était un bien en commun », analyse Mickaël Jézégou. Peu importe que l'essence soit noble. Il suffit que, sous son ombre, se soient accumulés quelques siècles de palabres. À Plumaugat (22), une vieille carte postale désigne ainsi un « arbre aux commères ». Avec le banc qui va bien dessous.

L'arbre aux commères de Plugaumat

L'arbre aux commères de Plugaumat

Dans les cimetières, les ifs millénaires gardent les morts. La Bretagne est parsemée d'ancêtres guérisseurs : à Camors, on vient encore déposer les petits chaussons des enfants près du vieux chêne, pour qu'ils marchent bien. À Langourla (22), les dames viennent confier leurs problèmes de fertilité à un centenaire.

Il n'en reste qu'un

Et puis « Tous ces arbres sont des témoins de l'Histoire ». Des 60.000 arbres plantés en France à la Révolution, il n'en reste qu'un seul, dans la plus petite commune du Finistère, à Locquénolé. « Tous les autres ont été arasés lors de la Restauration ». Dans les Côtes-d'Armor, à Trébry, en 1982, un vétéran américain est revenu voir l'arbre qui l'avait caché, des journées durant, des soldats allemands. Les arbres racontent aussi la mer et les grands voyages. « Il y a beaucoup plus d'espèces exotiques très anciennes, détaille Mickaël Jézégou. Par exemple les araucarias. Les premiers ont été introduits par l'amiral de Kersauson, à Brest ». À Bulat-Pestivien (22), se trouve un des chênes les plus colossaux d'Europe. Entre 900 et 1.200 ans au compteur. Les Égyptiens ont les pyramides : les Bretons, eux, n'ont jamais scié les vieilles branches sur lesquelles leur histoire est assise.

Vous avez aimé les Rectifications orthographiques de 1990 ? Vous allez adorer celles de 2030 ! C’est bien connu : quand une mayonnaise ne prend pas, on y ajoute quelques gouttes de vinaigre et on ressort le fouet.

Vous pensez vous aussi que mieux vaudrait la jeter ? ne pas singer l’entêtement de ces docteurs des sciences de l’éducation qui, à force de fuites en avant, ont plongé notre école dans le désarroi ? Ce serait compter sans nos linguistes, lesquels, dans une récente tribune hébergée par Le Monde, entendent bien ne rien changer à une formule qui perd, préférant rejeter la responsabilité de l’échec sur éditeurs et médias de la presse écrite.

Repoussé sine die, l’engagement de s’en remettre à l’usage ! Celui-ci n’avait été invoqué que pour fléchir une Académie réticente. Reniée, la promesse inaugurale de « laisser du temps au temps » ! Quand ledit temps vous désavoue, il n’est plus temps de l’écouter. Retoqué, le « toilettage » qui n’osait s’appeler réforme ! On piaffe à présent aux seules idées d’en découdre avec l’accord du participe passé et de « republier nos classiques », entendez par là – fi des euphémismes ! – les récrire.

Et ne nous avisons pas, manants de l’expression, sans-dents de l’écriture, ratés de l’évolution linguistique que nous sommes, d’émettre la moindre objection : elle serait aussitôt, et non sans morgue, jugée « folklorique » par ces juges suprêmes qu’a au contraire touchés la grâce. Nous ne voudrions pour rien au monde les « atterrer » davantage ! Remercions plutôt ces héros du quotidien d’avoir le « courage » d’agir, de pourfendre cet obscurantisme qui, à les en croire, étouffe notre langue depuis des lustres.

Il est pourtant à craindre que, pour nombre d’entre nous, ce courage-là consiste surtout… à n’en plus exiger des « apprenants » à venir. Encore si cette démission pure et simple pouvait influer sur les performances d’iceux aux classements PISA ! Le hic, c’est qu’elles sont tout aussi calamiteuses, sinon plus, en… mathématiques. En sera-t-on bientôt réduit à dénoncer également l’illogisme et les incohérences de ces dernières ?

Mais voilà qu’à notre tour nous donnons dans le folklore au lieu de nous incliner devant tant de science et de dévouement. Hâtons-nous au contraire de déconstruire notre langue comme le reste : il eût été étonnant qu’elle fût la seule à résister à cette frénésie ambiante qui nous porte à brûler ce que nous avons adoré…

Bruno Dewaele

Les passionnés de l'association Généa 50 de Fermanville (Manche) ont retrouvé un album de photos historiques, couvrant la période de 1896 à 1906, exposé en cette fin 2023.

L’exposition de photos inédites de Fermanville et de communes voisine est à découvrir dans les locaux de l’ancien office de tourisme.

L’exposition de photos inédites de Fermanville et de communes voisine est à découvrir dans les locaux de l’ancien office de tourisme.

(©Nathalie BONNEMAINS)

Un album de photos historiques vient d’être exhumé par les passionnés de l’association Généa 50 de Fermanville (Manche). Il est actuellement visible dans le cadre d’une exposition organisée dans les locaux de l’ancien office de tourisme situé sur la place Marie-Ravenel.

Pour les passionnés de Généa 50, qui s’attachent à transmettre le passé au travers de recherches incessantes et d’un travail de fourmi à partir d’archives locales, c’est un véritable bonheur que de mettre la main sur des photos ou des documents historiques qui mettent en lumière le passé.

Cette exposition fait suite à la découverte d’un ancien album, riche de vieilles photos de Fermanville et de communes voisines. Cet album appartenait au petit-neveu de l’abbé Boudet, ancien vicaire de Saint-Vaast-la-Hougue, devenu par la suite curé de Carneville jusqu’en 1903. Nous avons eu l’autorisation de les présenter et d’en vendre des reproductions de grande qualité.

Le grand intérêt de ces photos repose sur le fait qu’elles couvrent la période de 1896 à 1906 et qu’elles sont ainsi antérieures à celles du fond Legoubey. Les communes de Fermanville et de Carneville y sont majoritairement représentées, ainsi que celles de Gonneville-Le Theil, de Maupertus-sur-Mer et de Saint-Pierre-Église

Une revue à découvrir

« Ces clichés sont saisissants et plongent les visiteurs dans un passé en même temps si proche et si lointain. Ils donnent lieu à des rencontres et des échanges riches qui nous permettent de nous immerger encore un peu plus dans le passé de nos aînés », souligne Pascal Levieux.

Cette exposition est également l’occasion de découvrir et d’acquérir la revue n° 7 des cahiers de Généa 50 qui vient d’être publiée et qui évoque entre autres la toponymie dans le Val de Saire.

De notre correspondante Nathalie BONNEMAINS-GEISMAR

Exposition de photos anciennes inédites de Fermanville et ses environs, local de l’ancien Office de tourisme, place Marie Ravenel, le mercredi de 14 h à 17 h et le samedi de 10 à 12 h et de 14 h à 17 h, jusqu’à la fin de l’année.

Dans une vidéo virale, un universitaire nationaliste chinois a mis en doute l’existence d’Aristote. Si ses arguments sont jugés fallacieux, leur écho témoigne de la volonté de certains intellectuels de contester l’histoire de l’Occident et les fondements de sa civilisation, explique à Hong Kong le “South China Morning Post”.

“Aristote a-t-il réellement existé ? Cette question provocatrice, sujet d’une vidéo virale de l’universitaire nationaliste chinois Jin Canrong, a lancé une nouvelle bataille dans la guerre des récits entre la Chine et l’Occident”, raconte le South China Morning Post.

“Jin n’est pas un historien”, précise d’emblée le quotidien de Hong Kong, mais un politologue, un conseiller de Pékin et un influenceur sur Douyin, version chinoise de TikTok, où il a publié sa vidéo devenue virale en octobre. Il y affirme “qu’il n’y a aucune trace attestant l’existence d’Aristote avant le XIIIe siècle et que le philosophe antique […] n’aurait pas pu écrire des centaines de livres, contenant des millions de mots, avant l’arrivée du papier en Europe au XIe siècle”.

Lire aussi : La pilule philosophique. Les vieux ont-ils à se soucier des générations futures ?

Des arguments que les historiens dénoncent comme “superficiels et fallacieux”, précise le journal, qui les déconstruit ensuite méthodiquement.

“Reste que ces affirmations reflètent une tendance de plus en plus forte parmi certains intellectuels nationalistes, pour qui le monde a besoin d’une version nouvelle et moins occidentalo-centrée de l’histoire”, poursuit le titre hongkongais.

La “pseudo-histoire” des civilisations de l’Antiquité

La Grèce antique, “considérée comme le berceau de la démocratie et de la civilisation occidentale moderne”, est une cible privilégiée, alors que les dirigeants chinois mettent en avant l’ancienneté de leur propre civilisation, “la seule au monde à ne pas avoir connu d’interruption”, déclarait en juin dernier Xi Jinping, cité par le South China Morning Post.

“Depuis une décennie au moins, la Grèce, Rome et l’Égypte antiques sont visées par des universitaires nationalistes en Chine”, rappelle le journal. En 2013, “He Xin, ancien chercheur de l’Académie chinoise des sciences sociales, a publié son livre Recherches sur la pseudo-histoire de la Grèce. Il y affirme que plusieurs classiques de la littérature grecque, comme les épopées d’Homère, sont l’œuvre de faussaires de la Renaissance. Comme Jin, il suggère aussi qu’Aristote n’a jamais existé.”

La vidéo de Jin Canrong a suscité “une avalanche de débats publics sur la fiabilité de l’histoire occidentale”, selon le South China Morning Post, qui conclut en citant une réponse révélatrice d’un internaute sur le réseau social Weibo. “Que ces opinions soient justes ou non, c’est secondaire : l’essentiel, c’est que nous osons mettre en doute les origines de la civilisation occidentale.”

Donnons une nouvelle chance à notre plume, réécrivons notre texte. Nous le modifions ou nous l’écrivons à nouveau ? Nous le précisons, l’annotons et le consolidons ou nous recommençons, le remplaçons et en établissons un nouveau ? Nous fondons-nous sur le donné de l’existant ou préférons-nous l’inaltéré du renouveau ? De cette distinction fondamentale procède notre conception de l’ontologie. Et si les phrases étaient les histoires et la page l’Histoire, de quel côté tendre ?

L’actualité d’une réécriture de l’Histoire est le fruit d’un long cheminement moderne. Du passage de l’Histoire à l’historicisme précipité par Hegel. En postulant la cyclicité de l’Histoire, il achève la tradition, déjà mise à mal par la Révolution française. L’Histoire est ce développement continu aux soubresauts répétitifs, ce fil déroulé par la Raison. Inaltérable et supérieur. Elle est ce « processus par lequel l’esprit se découvre lui-même » nous dit-il. Nous ne sommes que ses humbles descendants. Aux côtés d’Héraclite et d’Hegel, nous ne faisons qu’attendre l’éternel retour du même.

Réécrire l’histoire, c’est donc être arrivé à penser l’Histoire comme support d’une réécriture. Réécrire l’Histoire, c’est donc pouvoir réécrire l’Histoire. Ce pouvoir rendu possible par un monde perçu comme res extensa. Ce pouvoir qui ne saurait être délimité par les frontières de l’existant et du donné. Finalement, comme Valéry : « L’homme sait ce qu’il fait, mais ne sait jamais ce que fait ce qu’il fait ». A récuser l’héritage, l’homme n’en est que plus héritier.

THOMAS DUTRIEZ

L’Histoire est morte, vive l’histoire

par KÉVIN COUTURIER

En mai dernier, la mort de Georges Floyd fut l’élément déclencheur d’un important mouvement de contestations, l’épicentre d’un tsunami de revendications dont les remous traversèrent l’Atlantique et atteignirent le Vieux Continent. Aux Etats-Unis, ces mouvements s’autoproclamant volontiers antiracistes manifestèrent et s’attaquèrent aux statues de nombreux personnages. De Christophe Colomb à Robert Lee en passant par les Pères Fondateurs, tout le monde y eut droit. Quelques semaines plus tard, par un mimétisme habituel mais navrant, certains groupuscules en France calquèrent simplement le passé et les revendications américaines sur l’histoire de notre pays, clamant ainsi avec rage que Colbert, Napoléon ou même le général De Gaulle n’étaient que d’affreux racistes esclavagistes. « La République n’effacera aucune trace ni aucun nom de son histoire. Elle ne déboulonnera pas de statues » affirmait alors Emmanuel Macron au point culminant de la polémique, soutenu par la quasi-totalité du monde politique. Cependant, force est de constater que la France ne fut pas épargnée par cette haine du passé : en Martinique, deux statues de Schoelcher, député à l’origine du décret mettant fin à l’esclavage, furent déboulonnées ; une pétition fut lancée pour enlever la statue de Colbert trônant devant l’Assemblée Nationale. A Cergy, il est même possible de lire sur un mur de la ville : « De Gaulle esclavagiste ». Agonisante, l’Histoire n’a pourtant d’autre choix que de s’en remettre à nous, contemporains : quelle effroyable responsabilité. « Et surtout que la laissant tomber de nos mains, de ces mêmes mains, de ces inertes mains, nous pouvons lui administrer la mort », s’alarmait Péguy. Qui donc aurait pu tuer l’Histoire ?

Avant de trouver les coupables, encore faut-il s’assurer qu’il s’agisse bien là d’un crime et que la cohésion nationale en est une victime collatérale. Il est naturel et commun que toutes les générations cherchent à s’inscrire dans le cours du temps et à marquer l’Histoire de leur nom. A la recherche des lendemains qui chantent, les jeunes se sont en effet souvent opposés à leurs anciens et à ce qu’ils trouvaient injuste dans le monde qu’ils leur laissaient. Cependant, cette volonté de changer la société devient dangereuse quand, pour regarder vers le futur, on décide de totalement faire table rase du passé, quand, pour se tourner vers l’avenir, on décide de traiter le récit national comme un vulgaire palimpseste.

Il y a deux dangers principaux à réécrire l’Histoire. Le premier est de la considérer comme une simple succession d’événements, n’ayant elle-même aucune valeur en soi. On pourrait alors sans trop de soucis modifier à son aise et selon les codes de son époque tel ou tel événement. Or, l’Histoire est bien plus que ça. C’est le ciment d’une nation, l’élément œcuménique du pays rassemblant des êtres différents autour d’un socle commun, autour d’une destinée commune. Réécrire l’Histoire, c’est alors défaire les liens qui fondent l’identité de la France, c’est créer des êtres déracinés, sans repères. Ceci ne revient pas à dire que toutes les périodes de la France furent glorieuses ni que tous les personnages qui firent l’histoire de France sont louables. C’est simplement dire que l’histoire de France est ce qu’elle est et que tous les Français, qu’ils en héritent ou qu’ils s’y agrègent, sont les descendants temporels de ces moments passés.

Le second danger est de se priver, en voulant supprimer des pans chronologiques entiers, des enseignements les plus précieux : ceux qui sont délivrés par le temps. « Le coup d’œil sur l’Histoire, le recul vers une période passée ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque et vous permet d’y penser davantage, d’y voir davantage les problèmes qui sont les mêmes ou les problèmes qui diffèrent ou les solutions à y apporter » écrivait justement Marguerite Yourcenar. Le passé est un livre ouvert devant nos yeux qui nous enseigne les remèdes les plus efficaces contre les maux de la société. Qui aurait alors pu commettre un tel crime ? Le premier et principal ennemi de l’histoire, c’est l’anachronisme. Les défenseurs de la réécriture historique, iconoclastes nouveaux, créent un cadre – très exigu, du reste – dont les bords sont formés par l’antiracisme et l’anticolonialisme tels qu’ils l’entendent. Ils appliquent alors ce cadre à l’histoire de France et tous les événements ou personnages qui n’entrent pas strictement dans celui-ci sont jugés infâmes, ignobles et méritent alors d’être effacés. C’est en faisant l’économie d’une recontextualisation pourtant nécessaire que tel ou tel personnage est subitement couvert d’opprobre. Nous isolons souvent un évènement de son temps et le simplifions volontiers pour tisser des liens plus ou moins évidents avec notre époque. Or, chaque moment de l’histoire est le produit d’une période particulière où les individus avaient des intérêts particuliers et où les rapports de force entre les puissances n’étaient nullement ceux que nous connaissons.

C’est l’un des rôles de l’éducation historique que de permettre à tous de faire cet effort de contextualisation et de se défaire des simplifications. Son autre rôle est de fédérer l’ensemble du pays autour d’une histoire commune. Cet enseignement, sous la Troisième République, avait donc la lourde tâche de faire émerger un passé commun de la pluralité des identités régionales. Par exemple, pour que les écoliers savoyards devinssent des citoyens français, il fallait alors que leur histoire fût nationale. Pour se faire, on décida de concentrer l’attention des enfants sur les événements les plus glorieux du pays. Toutefois, cette manière d’enseigner l’histoire n’était pas parfaite, l’objectif qui vise à en saisir la complexité n’étant pas encore atteint. « Est-il vrai qu’il faille enseigner l’histoire aux enfants sans qu’ils la comprennent et de façon à meubler leur mémoire de quelques dates et de quelques événements ? C’est extrêmement douteux. On ne s’y prendrait pas autrement si l’on voulait tuer l’intérêt. » Cette critique de Jacques Bainville dans son Histoire de France reflète ce qu’il restait encore à accomplir dans les années 1920 pour aboutir à un bon enseignement : lier les événements entre eux. Pour y parvenir, tous les moments de l’histoire de France furent enseignés et des sujets tels que la traite des Noirs ou la collaboration par la suite furent alors étudiés à l’Ecole. Cependant, avec le temps, ce qu’on utilisait naguère pour instruire se retrouve aujourd’hui à servir l’obscurantisme. Depuis quelques années en effet, un grand nombre de citoyens ayant pourtant suivi l’enseignement de la République s’attachent uniquement aux événements moins glorieux pour tenter de les effacer de la mémoire collective. Or, « on peut éclaircir l’histoire, on ne la renouvelle pas » disait justement ce même Bainville. Le plus grand défi pour l’Ecole aujourd’hui est de le faire comprendre à ses élèves et de leur rappeler que tous les moments du passé, fussent-ils ou non louables, forment l’histoire de France.

L’Histoire fut donc tuée par l’anachronisme et sa complice, l’Ecole. C’est par un étrange paradoxe que cette institution qui devait rassembler les Français se retrouve à les opposer, ne leur ayant pas tous appris que l’histoire est une et indivisible. Cependant, aujourd’hui plus que jamais, un enseignement historique exhaustif et objectif est nécessaire pour sauver l’unité du pays. L’Histoire est morte, certes, mais vive l’Histoire !

Du Tipp-Ex pour Hérodote

par LOUIS ALEXANDRE

« Les vainqueurs l’écrivent, les vaincus racontent l’histoire. » Par cette maxime, sans doute inspirée d’une phrase de Robert Brasillach, Booba pose le problème central de la question posée : la tyrannie d’être du mauvais côté de l’histoire. J’ajouterais, pire encore, faire partie des oubliés de l’histoire, volontairement ou non, n’a rien de bon. Dans la dernière Confrontation, on pointait l’absence de la grippe de Hong Kong de nos références. Si à titre individuel, ne pas faire partie de l’histoire peut être douloureux, à titre collectif, cela peut avoir des conséquences plus importantes.

L’histoire dépend en effet trop souvent de ceux qui l’ont écrite. Ce pêché originel peut engendrer dans le meilleur des cas de la douleur pour ceux qui se sentent blessés de ne pas y être. Mais c’est davantage du ressentiment que crée cette situation. En effet, l’homme est généralement attaché à sa famille, ses origines. Il peut ne pas supporter un décalage entre les histoires de famille ou les valeurs qu’il projette sur ses ancêtres, et ce que l’histoire en dit. Si ce fardeau historique est pesant, l’individu va en vouloir à ceux qui ont écrit l’histoire potentiellement de manière tendancieuse, pour préserver un groupe social ou une appartenance politique, on peut ici penser aux historiens de la IIIème République ou juste après la Seconde Guerre Mondiale. Certains vont s’écraser sous ce fardeau historique. D’autres n’accepteront jamais de subir l’histoire. Ils vont en parallèle construire un ensemble de représentations tirées de souvenirs ou de fantasmes, donc aussi peu fidèle à la réalité historique. En réaction à une histoire partisane, se développe donc la mémoire, davantage du côté de la passion. L’histoire est quant à elle évidemment du côté de la raison et doit donc pouvoir évoluer raisonnablement. Plus que par une simple reconnaissance de son incomplétude, garder l’histoire du côté de la raison passe par sa réécriture. On pourrait citer en exemple le travail de Michelle Perrot sur la place des femmes et des ouvriers dans l’histoire. Plutôt que d’alimenter un statu quo délétère, réécrire l’histoire permet d’exorciser les blessures du passé, de se libérer d’un enfermement mortifère. Cela ne doit jamais avoir pour but de créer de nouvelles tensions mémorielles. Ce serait dénaturer la finalité de l’histoire. La réécriture doit permettre de prendre le temps et la hauteur nécessaires pour ne jamais tomber dans la rancœur et l’animosité.

Néanmoins, si l’école des Annales avait déjà chahuté les manuels de Lavisse, certains souhaitent pourtant y revenir. Pourquoi ? Par confort peut-être. Si rester enfermé dans une vision de l’histoire, unie, univoque, limpide emprisonne hors de l’histoire ceux qui n’étaient pas du bon côté au moment de sa rédaction, elle permet aussi de protéger ceux qui sont du bon côté. Cela a en effet un côté très rassurant de nous dire que nous sommes tous des Gaulois, que nous avons tous été résistants et tous Charlie. Ne pas réécrire l’histoire permet également de laisser de côté ses cadavres, de ne pas reconnaître ses erreurs. Ne pas réécrire l’histoire c’est souvent préférer porter une charge mémorielle lourde plutôt que d’assumer a posteriori une vérité historique dont nous ne sommes pas responsables. Cette attitude semble assez contre-productive et infondée. Les erreurs et oublis font partie intégrante de l’histoire. Toutefois, ce ne sont pas des fatalités. L’histoire peut être réécrite. Elle l’est même constamment. Cette dynamique lui donne son souffle et sa crédibilité. En effet, l’histoire fossilisée, fixée une bonne fois pour toute n’a rien de bon. Défendre cette conception de l’histoire, immuable, presque sacrée, c’est refuser de croire que la vérité historique peut changer. Les écrits historiques n’ont pas la même ambition que les Écritures même si certains leur vouent une foi quasi transcendante.

A l’heure de l’instantanéité, les grandes figures de l’histoire présente, consacrées ainsi par le FC Twitter ou les chroniqueurs sur les chaînes d’information en continu, peuvent être taillées en pièces le lendemain. Que doit-on retenir d’Éric Drouet, l’homme présenté comme le leader d’une révolte populaire inédite en France, qui faisait trembler l’Elysée et dont presque plus personne ne se soucie aujourd’hui ? L’emballement médiatique cherche sans cesse à produire de nouvelles personnalités historiques, sous couvert de l’avis de prétendus experts pour étayer ces constructions. Des constructions oui : là est le problème, beaucoup n’ont pas la carrure, la profondeur historique qu’on leur prête, mais il faut bien faire de l’audience ! Dans une époque où la figure du journaliste est très (trop) contestée, les héritiers d’Albert Londres franchissent peut-être parfois trop souvent la frontière ténue entre journaliste et conteur d’histoire. The show must go on ! Plus que jamais il faut donc réécrire l’histoire. Pour déconstruire l’histoire artificielle résultant du présentéisme. La réécrire avec du recul, avec une exigence de sincérité et de perfectionnisme. A ce titre il est intéressant de dresser un parallèle entre la technique de la fresque et la manière donc l’histoire doit être réécrite : toutes deux ont une base fraîchement figée sur laquelle de nombreuses personnes vont repasser ensuite pour ajuster le trait. La fresque évolue, se corrige, on y ajoute de nouvelles couches, se patine sans arrêt au fil des années. C’est ainsi qu’il faut réécrire l’histoire.

Conscient que réécrire l’histoire pour la réécrire n’a pas toujours un intérêt, voire peut être dangereux, réécrire l’histoire doit consacrer le travail de l’historien, l’historien indépendant, dévoué à l’Histoire avec un grand H et n’obéissant à aucun intérêt. Certes il est illusoire de concevoir l’histoire comme une science objective et que les historiens travaillent de manière totalement détachée. Mais l’appréhender comme un travail collectif, écrite par des historiens variés, chacun venant avec ses biais et ses thématiques particulières, permet de construire une grande fresque historique où les nuances se contrebalancent pour finalement produire un équilibre objectif. En ce sens, une réécriture unique de l’histoire n’est pas nécessairement féconde, bien au contraire. Mais des réécritures plurielles, qui peuvent se confronter, accoucheront forcément d’une histoire plus fine, plus précise, plus exhaustive.

Quelle place dans l’histoire pour Greta Thunberg, Elon Musk, ou le Coronavirus ? Certains trouvent qu’on en fait trop, d’autres qu’ils ne sont pas reconnus à leur juste mesure ? Finalement nul ne peut le dire. Et plutôt que de se contenter d’un « L’histoire nous le dira », il faut que l’histoire soit sincèrement réécrite pour leur donner leur juste place.

L'inscription du français dans la Constitution de la France remonte seulement à 1992. C'est l'une des informations que vous (re)découvrirez à la Cité internationale de la langue française à Villers-Cotterêts dont les portes sont désormais ouvertes.

La Cité internationale de la langue française est ouverte au public depuis le 1er novembre 2023, l'occasion d'en apprendre davantage sur cette langue qui permet à plus de 320 millions de personnes de communiquer à travers le monde. Une visite du parcours permanent vous en révélera les mille et un secrets (de polichinelle parfois). En attendant, en voilà déjà sept avec les explications de Xavier North, le commissaire principal du parcours permanent dédié au français à Villers-Cotterêts.

"La langue de la République est le français"

Depuis 1992, cette phrase est inscrite dans la Constitution française et, non pas "le français est la langue de la République" parce qu'il est la langue de pays autres que la France, souligne Xavier North, le commissaire principal du parcours permanent dédié à "L'aventure du français" dans la nouvelle Cité internationale de la langue française. Cette inscription, rappelle-t-il, a coïncidé avec l'ouverture du "grand marché européen, c'est l'année où tombent les frontières en Europe". L'occasion est propice pour la France de réaffirmer "sur quoi repose son identité". "Le législateur a éprouvé le besoin de marquer, de souligner fortement que ce qui fait de nous des Français, c'est parler français", indique le commissaire. Il est "un élément constitutif de notre identité au même titre que l'attachement à un territoire".

Éminemment politique

Le français apparaît depuis des siècles comme un instrument au service de l'État en France. "C'est une langue, qui dans sa dimension politique justement, a été instrumentalisée par un pouvoir, affirme Xavier North. D'abord le pouvoir royal, puis la République. On en a fait l'instrument d'une unification politique de la Nation. Autrement dit, nous sommes dans un univers ou l'unité politique et l'unité linguistique de la Nation ont marché de pair, ont fonctionné ensemble. Ce qui explique, alors même que ce pays est fondamentalement plurilingue – on a toujours parlé plusieurs langues en France – , que c'est un monolinguisme officiel qui s'est imposé. L'ordonnance de Villers-Cotterêts a joué un rôle considérable à cet égard", explique Xavier North.

Quelques siècles après ce document qui fait du français la langue administrative et juridique, "au moment de la Révolution française, seul un tiers des Français (le) parlaient". La langue française s'est finalement imposée "très lentement". En faisant de la Cité internationale de la langue française "son" projet culturel, le président Emmanuel Macron s'est inscrit dans cette vieille tradition politique singulièrement française.

Un rayonnement mondial

Le français est utilisé par 321 millions de locuteurs, ce qui en fait la 5e langue la plus parlée au monde après l’anglais, le chinois, l’hindi et l’espagnol. C'est la 4e langue la plus présente sur Internet, derrière l’anglais, l’espagnol et l’arabe. De même, "le français est la 2e langue la plus apprise dans le monde par plus de 50 millions d’individus", selon l'Observatoire de la langue française. Et ce n'est pas Paris, la ville où l'on parle le plus français mais Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, au centre du continent africain qui abrite la majorité des francophones. Selon Xavier North, la meilleure défense du français et par conséquent la bonne formule pour laisser son empreinte partout dans le monde, est sa littérarité. En d'autres termes, sa capacité à produire des concepts qui ne peuvent s'énoncer que dans cette "langue-monde".

Langue officielle de la Cour de Justice de l'Union européenne

C'est la seule institution de l'Union où le français occupe cette place. La Cour européenne a ainsi préservé sa dimension juridique. L'institution délibère ainsi dans cette langue. Le français est sa langue de travail : un cas est introduit dans sa langue originelle, traduit en français et les juges rendent leur verdict dans cette même langue. Leur décision est ensuite retranscrite dans les 23 autres langues de l’Union. "C'est la langue d'un droit européen", résume Xavier North.

Médiatrice

"La réalité du français dans le monde, c'est celle-là (...) : le français est toujours en coexistence avec d'autres langues", analyse Xavier North, avec "l'arabe au Maghreb", "l'extraordinaire foisonnement des langues africaines, il dialogue avec l'anglais et ce dialogue est conflictuel en Amérique du Nord parce qu'il y a des rapports de force entre les langues". Le français est "toujours en contact avec d'autres langues" et "c'est ce qui lui confère sa fonction médiatrice". Il est "par excellence une langue de dialogue entre les cultures". Sur son territoire d'origine, le français cohabite avec l'arabe, langue la plus parlée après lui, et 72 langues régionales.

Consacrée par le Nobel de littérature

L'écrivaine Annie Ernaux a été distinguée en 2022 par le prix Nobel de littérature, pour "le courage et l'acuité clinique avec lesquels elle découvre les racines, les éloignements et les contraintes collectives de la mémoire personnelle". Elle est ainsi devenue le 16e auteur français à recevoir la prestigieuse récompense littéraire. "La France, explique Xavier North, est le pays qui a gagné le plus grand nombre de prix Nobel de littérature." De même, après l'anglais, le français occupe le deuxième rang des langues qui en ont le plus reçu.

La langue de Molière

Pourquoi la périphrase "La langue de Molière" désigne-t-elle le français ? Contrairement à Racine et à Corneille, répond Xavier North, "Molière parle, lui, la langue des Français : des aristocrates, des bourgeois, des médecins, des paysans (…), le patois a sa place dans les pièces et même la lingua franca, la langue des marins.Toutes les manières de parler français à l'époque de Molière figurent dans son répertoire dramatique."

La définition de ce qui constitue l’espace européen a toujours été à la fois inspirante et incohérente, affirme l’hebdomadaire britannique “The Economist”. Or redéfinir ce qu’est l’Europe redevient urgent au moment où le bloc communautaire étudie la question de son élargissement vers l’est et aux Balkans.

Bizarrement, le seul continent à s’être uni sous la forme d’un gouvernement multinational relativement efficace n’en est pas un, de continent. Les Anglais ont beau appeler l’Europe “le continent”, c’est juste parce que leur langue a évolué sur une île qui en est séparée par la mer. Ce continent n’est au fond qu’une extension alambiquée de l’Eurasie.

D’où la question qui chiffonne les géographes : où s’arrête l’Europe ? La frontière orientale, en particulier, est floue. Selon le consensus actuel, elle court à travers la Russie tout le long de l’Oural, se perd dans la brume puis réapparaît pour suivre la ligne de partage des eaux du Caucase et rejoindre la mer Noire. Ainsi sont à demi européens non seulement la Russie, la Turquie et la Géorgie, mais aussi le Kazakhstan et peut-être même l’Azerbaïdjan. Et l’Arménie se retrouve en dehors de l’Europe, ce qui n’est certainement pas pour plaire à nombre d’Arméniens.

L’Europe est bien plus qu’un concept géographique. Les autres définitions sont elles aussi sources de confusion, cependant. Si l’Europe désigne tous les lieux où le pouvoir est détenu par des puissances européennes, alors le colonialisme l’a étendue sur toute la surface du globe : passez la frontière la plus occidentale des Pays-Bas et vous voilà en France – vous êtes sur l’île de Saint-Martin, dans les Antilles, que ces deux pays se partagent.

Si l’on considère l’Europe comme un espace culturel, force est de constater que la polka ressemble plus au norteño mexicain qu’au flamenco espagnol, et que l’ouzo grec et l’arak libanais ne sont en réalité qu’un seul et même alcool.

Prenez les valeurs politiques, et vous verrez bien des démocraties situées hors d’Europe qui s’y retrouvent, quand des quasi-dictatures situées elles sur le Vieux Continent ne les partagent pas. Fondez-vous sur la religion ou la couleur de peau, et vous verserez dans le sectarisme – ce qui est anti-européen au possible.

“Qui a sa place dans ce club ?”

Tout cela peut sembler bien abstrait – sauf que la définition de l’Europe est essentielle pour les pays qui souhaitent adhérer à l’Union européenne. La plupart des candidats actuels (six pays des Balkans occidentaux, ainsi que la Géorgie, la Moldavie et l’Ukraine) se trouvent dans les frontières physiques du continent. S’ils n’ont pas encore intégré l’UE, c’est parce qu’ils n’en respectent pas encore les critères d’adhésion. Critères qui eux-mêmes sont, en partie, le produit de plusieurs siècles de débats sur ce qu’est être européen. Alors qui a sa place dans ce club ? L’idée que s’en font les Européens a été façonnée par l’histoire.

L’idée d’Europe est née dans la Grèce antique, où elle est opposée à une Asie despotique et barbare. Après la chute de l’Empire romain, le rêve d’une réunification de l’Europe reviendra régulièrement. Au Moyen Âge, c’est la chrétienté que l’on veut unir contre l’islam.

Aux XVIIᵉ et XVIIIᵉ siècles, quand font rage les guerres de religion et les guerres d’empires, des idées laïques s’imposent. En 1712, l’abbé de Saint-Pierre appelle à une “Union européenne”, et en 1795 Emmanuel Kant propose lui aussi quelque chose en ce sens avec sa “paix perpétuelle”. Hélas, l’homme qui à l’époque s’attelle à unir l’Europe use de moyens sanglants, il faudra l’arrêter à Waterloo.

Rationalité et cosmopolitisme

L’idée que se faisaient les Lumières de l’appartenance à l’Europe reposait sur la rationalité et le cosmopolitisme, qualités qu’on disait européennes. Le XIXᵉ siècle est venu y ajouter la notion que des cultures et des peuples (voire, et c’est dangereux, des races) seraient intrinsèquement européens. Un tel nationalisme ne pouvait que nourrir de nouvelles guerres, puis en retour, la culpabilité de l’après-guerre a nourri de nouveaux appels à l’unité européenne.

Le mouvement proeuropéen moderne naît ainsi après la Première Guerre mondiale. Certains de ses fondateurs y voyaient un moyen pour l’Europe de rivaliser avec les États-Unis et avec l’Union soviétique. De ce fait, la Russie ne pourrait jamais faire partie de l’Europe. Ni la Grande-Bretagne, pensaient alors certains, puisqu’elle se sentait davantage appartenir à son empire qu’à l’Europe – pour le coup, la suite a montré que la question était pertinente.

Quand un proto-gouvernement fédéral européen a enfin vu le jour au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, il s’est donné une mission politique et économique : unir l’Europe de l’Ouest dans une intégration trop forte pour que ses États puissent un jour se refaire la guerre, et dans une prospérité suffisante pour tenir le communisme à distance. Ce sont alors les circonstances de la guerre froide qui déterminent qui est membre ou ne l’est pas, et non de vaporeuses considérations philosophiques.

“Identité européenne”

Les dirigeants communautaires ne se pencheront qu’en 1973 sur une définition de l’“identité européenne”. Ils invoquent “les valeurs d’ordre juridique, politique et moral auxquelles ils sont attachés” et s’engagent à “préserver la riche variété de leurs cultures nationales”. Puisque les valeurs sont universelles (la démocratie, l’état de droit, ce genre de choses) et les cultures, elles, diverses, rien ne peut justifier de fermer la porte à l’Europe de l’Est dès lors que le communisme se sera effondré. Ainsi l’entrée dans l’UE est-elle devenue, en théorie du moins, une question de critères purement techniques.

Mais il se trouve que les institutions pensées pour unifier l’UE ont commencé elles-mêmes à raviver les tensions. La libre circulation imposait aux Français (et aux Britanniques, jusqu’à récemment) d’accepter l’entrée de Polonais et de Bulgares en nombre illimité. La monnaie unique obligeait Allemands et Néerlandais à faire budget commun avec les Italiens et les Grecs. Le droit européen était tel que, quand la Hongrie bourrait les tribunaux de juges partiaux, c’était un problème pour tout le monde.

Des lignes de faille antédiluviennes se sont rouvertes : entre protestants, catholiques et orthodoxes, entre Latins, Germaniques et Slaves. Si bien qu’après la crise de l’euro en 2010-2012, puis la crise des migrants en 2015-2016, il ne restait pas beaucoup de peuples européens aspirant à voir arriver de nouveaux entrants.

Un même morceau de plaque eurasienne

Depuis peu, les dirigeants européens s’enthousiasment de nouveau pour un élargissement. Pour comprendre ce regain, on peut avec profit se pencher sur celui qui fut sans doute le plus grand philosophe européen du XXᵉ siècle, Ludwig Wittgenstein.

Le penseur autrichien a d’abord postulé que le langage ne devait renvoyer qu’à des objets nettement distincts dans le monde réel et que la philosophie devait avoir pour rôle de le rendre exact, à l’image d’une science. Puis il a estimé que cette position était absurde. Les mots ne peuvent avoir de définition précise, leurs contours sont flous : leur sens est donc dans l’usage qu’en font les locuteurs pour l’action.

Le mot “Europe” en est un parfait exemple. Pour les Européens, qui a ou n’a pas sa place dans l’UE est fonction des questions du moment. L’union monétaire et les conflits autour de l’état de droit sont des questions relatives aux institutions et à la culture, qui braquent donc les projecteurs sur la diversité des identités et des histoires européennes.

Or les plus grands défis du moment (la guerre en Ukraine, la concurrence avec la Chine, l’augmentation des traversées de la Méditerranée, l’adaptation au changement climatique) sont de nature géopolitique. L’Europe a donc réorienté son attention vers la géographie. Français et Albanais ne sont peut-être pas totalement d’accord sur ce qu’ils ont en commun, mais ils se savent coincés ensemble sur le même morceau de plaque eurasienne. Et pour l’heure, à leurs yeux, cela l’emporte sur tout le reste.

Après des débats très animés qui ont ravivé le clivage gauche-droite, les sénateurs ont voté ce texte qui permet d’interdire l’utilisation de l’écriture inclusive dans un large panel de documents.

THOMAS SAMSON / AFP

LANGUE - « Idéologie mortifère » ou « chemin vers l’égalité » ? Le Sénat a adopté ce lundi 30 octobre une proposition de loi de la droite visant à « protéger la langue française des dérives de l’écriture dite inclusive », au jour de l’inauguration par Emmanuel Macron de la Cité internationale de la langue française dans le château restauré de Villers-Cotterêts. Le président a dit craindre de voir la langue française « céder aux airs du temps ».

Après des débats très animés qui ont ravivé le clivage gauche-droite, les sénateurs ont voté à 221 voix contre 82 ce texte qui permet d’interdire l’utilisation de l’écriture inclusive dans un large panel de documents.

Son périmètre est grand : elle prévoit en effet de bannir cette pratique « dans tous les cas où le législateur (et éventuellement le pouvoir réglementaire) exige un document en français », comme les modes d’emploi, les contrats de travail, les règlements intérieurs d’entreprise.

Sont également visés les actes juridiques, qui seraient alors considérés comme irrecevables ou nuls si le texte venait à devenir loi, ce que rien n’assure actuellement car son inscription à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale est loin d’être garantie.

« Le masculin fait le neutre »

Dans l’Aisne, Emmanuel Macron avait donné le ton à la mi-journée, défendant « les fondements » de la langue, « les socles de sa grammaire, la force de sa syntaxe » et invitant à « ne pas céder aux airs du temps ».

« Dans cette langue, le masculin fait le neutre, on n’a pas besoin d’ajouter des points au milieu des mots, ou des tirets, ou des choses pour la rendre lisible », avait ajouté le chef de l’État dans une offensive peu masquée envers le fameux « point médian » - comme dans « sénat.rice.s » -, l’un des pans de l’écriture inclusive.

Le texte de la sénatrice Les Républicains Pascale Gruny s’y attaque frontalement mais il va plus loin : il interdit aussi les « mots grammaticaux » constituant des néologismes tels que « iel », une contraction de « il » et « elle », ou « celleux », contraction de « celles » et « ceux ».

« L’écriture inclusive affaiblit la langue française en la rendant illisible, imprononçable et impossible à enseigner », a attaqué pascale Gruny, son collègue Étienne Blanc dénonçant lui une « idéologie mortifère ».

« Vouloir figer la langue française, c’est la faire mourir »

Les bancs écologiste et socialiste ont répondu par de l’indignation : « La droite sénatoriale nous inflige ses lubies rétrogrades et réactionnaires », s’est offusqué le sénateur socialiste Yan Chantrel. « Vouloir figer la langue française, c’est la faire mourir ».

« Quand on parle de l’écriture inclusive, on parle du chemin vers l’égalité femmes-hommes », a plaidé l’écologiste Mathilde Ollivier.

Ce débat clivant a même dépassé le Palais du Luxembourg. La présidente du Rassemblement national Marine Le Pen a expliqué sur le réseau X (ex-Twitter) vouloir « protéger » la langue française « contre le wokisme dont l’écriture inclusive est une sinistre et grotesque manifestation ». « La langue française est une créolisation réussie » et elle « appartient à ceux qui la parlent ! », lui a rétorqué Jean-Luc Mélenchon, leader de la France insoumise.

« Garantir l’égalité devant la langue »

L’écriture « dite inclusive » désigne selon le texte du Sénat « les pratiques rédactionnelles et typographiques visant à substituer à l’emploi du masculin, lorsqu’il est utilisé dans un sens générique, une graphie faisant ressortir l’existence d’une forme féminine ».

Peu convaincue, la ministre de la Culture Rima Abdul-Malak a jugé quelques mesures « excessives » sur l’extension aux contrats privés, et estimé que le « rôle » de l’État et du législateur n’était « pas d’être une police de la langue mais de garantir l’égalité devant la langue ».

Tout en prenant soin de s’adresser à « Madame le sénateur Gruny », elle a rendu un « avis de sagesse » sur le texte du Sénat, ni favorable ni défavorable, rappelant que deux circulaires encadrent déjà cette pratique dans les textes publiés au Journal officiel (circulaire d’Édouard Philippe en 2017) et dans l’enseignement (circulaire de Jean-Michel Blanquer en 2021).

Les débats ont révélé plusieurs désaccords. La droite assure par exemple qu’il resterait possible d’utiliser la « double flexion » qui vise à décliner le pendant féminin d’un mot, comme « les sénateurs et les sénatrices » au lieu de « les sénateurs ». Ce que la gauche réfute.

Yann Chantrel a lui estimé que la rédaction actuelle du texte rendrait caduques toutes les pièces d’identité éditées sous l’ancien format, où figure la mention « né(e) le » pour la date de naissance. Ce que la droite a nié. Irréconciliables...

Lors de l’inauguration de la Cité de la francophonie, Emmanuel Macron s’est positionné sur le sujet de l’écriture inclusive, au cœur d’un projet loi étudié au Sénat ce lundi.

Par Maxime Birken

POLITIQUE - Pour le chef de l’État, il s’agit de « ne pas céder aux airs du temps ». Durant la cérémonie d’inauguration de la Cité de la francophonie à Villers-Cotterêts, Emmanuel Macron ne s’est pas dérobé sur le sujet de l’écriture inclusive, alors que le Sénat doit étudier ce lundi 30 octobre une proposition de loi visant à « protéger la langue française des dérives de l’écriture dite inclusive ».

Sur cette question délicate, le président de la République a estimé que « la force de la syntaxe [de la langue française] est de ne pas céder aux airs du temps ». Des propos accueillis par des applaudissements nourris. « Dans cette langue, le masculin fait le neutre. On n’a pas besoin de rajouter des points au milieu des mots ou des tirets pour la rendre lisible », a également tranché Emmanuel Macron au château de Villers-Cotterêts, dans l’Aisne.

Déjà interdite à l’école depuis 2021 lors du passage de Jean-Michel Blanquer au ministère de l’Éducation nationale, l’écriture inclusive se retrouve à nouveau au cœur des débats avec cette proposition de loi cherchant à bannir cette forme d’écriture « dans tous les cas où le législateur (et éventuellement le pouvoir réglementaire) exige un document en français ».

De la sorte, des documents comme les contrats de travail, les règlements intérieurs d’entreprises, les modes d’emploi ou les actes juridiques ne seront plus recevables si le texte est adopté par une majorité de sénateurs.

Le texte prévoit aussi d’interdire certains néologismes, comme « iel » (mélange neutre de « il » et « elle ») ou bien « celleux » (qui suit la même logique avec « celles » et « ceux »). La proposition de loi a également pour objectif d’inscrire l’interdiction de l’écriture inclusive dans le code de l’éducation pour acter définitivement son usage dans les établissements scolaires.

La date du 6 juin 1944 qui vit la destruction totale des collections et du bâtiment des Archives départementales de la Manche, scindera toujours en deux leur histoire.

Avant 1944 : un dépôt d'archives, dont l'importance (plus de 85000 articles) n'était connue ou plutôt soupçonnée que des initiés, dont deux séries étaient fort belles : la série A (Domaine royal et domaines engagés) et la série E (état civil, familles, notaires), mais dont la série H (Clergé régulier) écrasait les prétentions en ce domaine de tous les autres dépôts départementaux par sa splendeur numériquement et quantitativement inimaginable :

Abbayes de Blanchelande : 1300 articles ; de Cerisy : 550 articles ; de Cherbourg : 2300 articles ; de Hambye : 300 articles ; de Lessay : plus de 3400 articles ; de Montebourg : 5000 articles ; de Montmorel : 1500 articles ; du Mont Saint-Michel : 3000 articles et 1500 sceaux ; de Saint-Lô : 750 articles ; de Saint-Sauveur-le-Vicomte : 2200 articles ; de Savigny : 2200 articles ; de Torigni : 250 articles ; Abbaye blanche : 615 articles ; etc ...

De multiples instruments de travail, inventaires et répertoires, en facilitaient l'accès. La majorité, manuscrits, ont péri, à l'exception de quelques notes de travail de Dubosc et de Doblet.

Après 1944 : Mise en place d'une dynamique politique de reconstitution (à l'identique parfois, grâce à des copies d'avant 1944 ; à l'"équivalence" le plus souvent) des collections afin de restituer aux Manchois, par tous les moyens possibles, une part de la mémoire perdue. Celle-ci est multiforme : campagnes de microfilmages, relayées maintenant par la numérisation, reconstitutions de corpus documentaires et indexation systématique de ces collections, collecte tous azimuts des archives antérieures aux désastres de la guerre, actions multiples auprès des particuliers pour faire déposer leurs papiers familiaux ou professionnels, classements et inventaires.

Signée en 1539 par François Ier, elle est souvent présentée comme l'acte qui a officialisé le français. C'est oublier sa nature originelle et ses parts d'ombre.

Le 1er novembre 2023, le château royal de Villers-Cotterêts (Aisne) et sa Cité internationale de la langue française devraient ouvrir leurs portes au grand public. Condamnés à la ruine, les murs du château ont été sauvés par Emmanuel Macron. Déjà parce que le lieu représente un témoignage majeur du patrimoine de la Renaissance. Ensuite parce qu'un événement enseigné dans toutes les écoles s'y est déroulé en août 1539 (la date exacte est incertaine). «Aucun autre lieu au monde ne symbolise mieux la naissance du français, s'enthousiasme Jacques Krabal, l'ancien député de l'Aisne qui a ardemment œuvré pour son sauvetage. Dans l'Aisne, nous connaissons beaucoup de difficultés, mais nous avons cette fierté.»

Le roi de France d'alors, François Ier, avait signé l'année précédente une paix de dix ans avec son ennemi Charles Quint. Ce qui lui a permis de se recentrer sur les affaires domestiques du royaume et le quotidien de ses sujets. Sa cour itinérante a passé tout l'été dans son château de Villers-Cotterêts, où le roi est tombé malade. C'est alors qu'il reprend du poil de la bête qu'il signe l'ordonnance dite «de Villers-Cotterêts».

Un texte de procédure

La mémoire collective a retenu que François Ier avait signé l'acte officialisant le français. On imagine des trompettes de la renommée retentir dans le château, alors qu'en fait, le souverain a approuvé un texte strictement juridique, assez technique d'ailleurs, avec un objectif: obtenir le soulagement de ses sujets par l'abréviation (c'est-à-dire l'abrégement) des procès. On veut accélérer le cours de la justice, on supprime les formalités inutiles. C'est un texte de procédure.

«Il s'agit de remédier aux lenteurs de la justice pour désencombrer les tribunaux», décrypte Charles Baud, chartiste et docteur en droit, qualifié aux fonctions de maître de conférences et auteur de la thèse «L'ordonnance de Villers-Cotterêts (1539) et sa réception jusqu'aux codifications napoléoniennes». On est assez loin d'une volonté visionnaire pour la langue…

Parmi ses 192 articles, l'ordonnance en comprend un seul, le 111, dans lequel il est bien question de linguistique: les actes de justice devront dorénavant être rédigés «en langage maternel françois et non autrement». Mais, là encore, cette décision s'inscrit dans une logique de simplification des procédures. On exclut de facto le latin, cette langue élitiste que ne maîtrise pas le peuple. En optant pour la langue maternelle, la justice devenait moins obscure pour le quidam. En ce sens, l'ordonnance démocratisait le droit.

Cela témoigne d'un basculement alors qu'en ce XVIe siècle, le savoir ne s'exprimait qu'en latin. Beaucoup voulaient en découdre avec cette langue prestigieuse qui ne voulait pas mourir et donnait des complexes au français. Dans les parlements, ces hautes cours de justice d'alors, on a appliqué la disposition royale sans résistance –en matière de justice, on pouvait bien se passer des mots de Cicéron. «Le parlement de Paris a enregistré le texte le 6 septembre 1539 et dès cette date, tous les actes ont été enregistrés en français, précise Charles Baud, qui a fouillé les archives judiciaires. Le français était d'ailleurs déjà employé dans certains tribunaux de province, notamment dans le Sud-Ouest.»

Plus décisif que l'ordonnance: l'élan littéraire. Dix ans après sa signature, c'est Joachim du Bellay qui a enfoncé le clou avec sa Défense et illustration de la langue française. La langue française «sortira de terre, et s'élèvera en telle hauteur et grosseur, qu'elle se pourra égaler aux mêmes Grecs et Romains», annonçait-il. La mythification de Villers-Cotterêts semble avoir commencé dès l'origine, car elle servait le dessein d'écrivains et d'écrivaines qui s'efforçaient de donner au français une vitalité inédite. Quant à lui immobile, le latin restera une langue considérable de culture, de diplomatie et de religion, même si son lent déclin sera irréversible. En 2021, l'option latin n'a été suivie que par 3% des lycéens.

Qu'est-ce que c'est qu'un langage maternel françois?

Revenons sur la formulation: dorénavant, les actes juridiques doivent être rédigés «en langage maternel françois et non autrement». Un chef-d'œuvre d'ambiguïté digne d'un quatrain de Nostradamus. Ce langage maternel françois déchire depuis longtemps les linguistes: s'agit-il de toutes les langues maternelles parlées en France, ou bien de la seule langue du roi? «Mon hypothèse est que François Ier a volontairement employé cette formule très ambiguë pour contenter tout le monde et prévenir certaines contestations parlementaires pour ménager les particularismes provinciaux», estime Charles Baud.

Ce qui est certain, c'est que le roi n'avait certainement pas l'ambition, ni même le désir, que tout le monde parle français. «Colette Beaune l'a bien montré dans Naissance de la nation France: on était très fier, au XVIe siècle, de la richesse linguistique de la France, où il y avait de multiples dialectes, poursuit le docteur en droit. Cela ne posait pas de problème politique.»

Toujours est-il que cette formulation flottante sera par la suite interprétée à l'encontre des langues régionales. À partir de la Révolution, le latin n'est plus le seul ennemi: s'y ajoutent les différents parlers régionaux. Comme si seul le français pouvait être républicain, les autres langues et dialectes devaient être combattus. Le 2 Thermidor 1794 (20 juillet 1794), Maximilien Robespierre a fait publier un décret lançant la Terreur linguistique. Le chef du Comité de salut public tombera peu après, mais l'anathème jacobin était jeté sur les langues régionales qui susciteront la méfiance tout au long du XIXe siècle.

C'est ainsi que la justice s'appuiera sur l'ordonnance pour refuser l'emploi d'une langue régionale dans la procédure judicaire. La plus ancienne décision trouvée par Charles Baud est l'arrêt «Giorgi contre Masaspino», rendu le 4 août 1859 par la Cour de cassation. Un siècle plus tard, dans le célèbre arrêt «Quillevère» du 22 novembre 1985, le Conseil d'État estimait à son tour que seuls des actes rédigés en français étaient recevables. Cette ordonnance royale a traversé les régimes en raison d'une lacune: le français n'est devenu langue officielle qu'en 1992, avec son insertion tardive dans la Constitution (article 2). C'est à la fois le dernier texte de l'Ancien Régime directement applicable et le plus ancien.

«Les juges judiciaires ou administratifs continuent à s'y référer, alors qu'ils pourraient très bien se contenter de citer la loi Toubon de 1994 ou la version révisée en 1992 de la Constitution. L'ordonnance est un peu une clause décorative, insérée ici pour faire joli, sans raison juridique véritable.» Inutile juridiquement, l'ordonnance de Villers-Cotterêts apporte un souffle symbolique jusque dans nos salles d'audience. Probablement parce que ce texte célèbre une forme de communion nationale autour de la langue.

Une face bien sombre

Avec cette ordonnance, nous ne sommes pas au bout de nos surprises. C'est elle qui oblige à tenir des registres de baptêmes et de sépultures: il s'agit de l'ancêtre de notre état civil et les généalogistes peuvent aujourd'hui saluer la mémoire de François Ier. Moins reluisant, cette ordonnance comprend aussi un volet pénal qui paraît, regardé avec des yeux contemporains, terriblement cruel et arbitraire. Les procès devaient être rapides et toute une série de mesures visait à aggraver le caractère inquisitoire de la procédure en rognant très sévèrement sur les droits de l'accusé.

Cette justice expéditive cherchait avant tout des coupables, au détriment des droits les plus élémentaires de la défense. Tout ce que combattront les philosophes des Lumières. «Si l'ordonnance n'avait pas été connue pour sa décision sur la langue, elle aurait pu devenir tristement célèbre pour les procès kafkaïen où l'accusé est livré à lui-même, seul, sans ressources ni connaissance des pièces du dossier et, surtout, sans l'assistance d'un avocat, constate Charles Baud. On s'étonne que les révolutionnaires n'aient pas agité ce texte comme symbole de l'iniquité du droit pénal sous l'Ancien Régime!»

Fort heureusement, seul son volet linguistique est passé à la postérité, au point d'incarner l'officialisation du français. «Dire que le français est devenu officiel à Villers-Cotterêts est évidemment un raccourci, sourit Charles Baud. Quand je l'entends dans les médias, en tant qu'historien attaché à la véracité des sources, je ne peux pas m'empêcher de penser que c'est un manque de précision et de rigueur. Mais c'est le jeu: les gens ont besoin d'avoir des jalons, des repères spatio-temporels communs. C'est ce qui permet de faire société.» Ce texte mythique est aujourd'hui revenu au bercail: on pourra bientôt le découvrir là où il est né, dans le flambant neuf château de Villers-Cotterêts.

Depuis le 1er septembre 2023 : interdiction de l'utilisation des eaux de pluie dans les locaux d'habitation entre autres

« Dispositions communes aux eaux de pluie et aux eaux usées traitées

« Art. R. 211-123.-I.-L'utilisation des eaux de pluie et des eaux usées traitées, telles que définies respectivement aux articles R. 211-124 et R. 211-125, est possible dans les lieux et aux conditions définies aux articles R. 211-126 et R. 211-127 pour les usages non domestiques.

« L'utilisation des eaux de pluie est possible sans procédure d'autorisation.

« L'utilisation des eaux usées traitées peut être autorisée selon la procédure définie à la sous-section 2 de la présente section. Lorsqu'il est envisagé d'utiliser les eaux usées traitées à des fins agronomiques ou agricoles, seule l'utilisation des eaux mentionnées au 1° de l'article R. 211-125 peut être autorisée.

« II.-Les utilisations d'eau dans les domaines suivants sont régies exclusivement par les dispositions qui leurs sont propres :

« 1° Les usages domestiques et dans les entreprises alimentaires, sur le fondement de l'article L. 1322-14 du code de la santé publique ;